“不知天上宫阙,今夕是何年”

“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。”苏轼于千年前的喟叹仿若穿越时空的幽思引领着人类对宇宙苍穹无尽的遐想与探索 古诗人苏东坡代言叹问天上时间量度从地球上看到的星转斗移、日升日落、冷暖交替的周期性自然现象,这些天象周而复始地变化提供了人类社会计算时间的方法,我们的祖先对这些天象赋予了丰富命名,如年、月、日、节气、季节等众多名称,一些周期稳定的天象和人为规定的等间隔时长构成了计时单位,如节气、天、小时和周(星期),这些计时单位经过法定或约定成为了历法单位。历法是地球上统一时间体系的三要素之一,其他两个要素是基本时间间隔和时间计量的起点时刻。伴随着人类空间探索活动日新月异的发展,时间体系的构建在实质上被带出地球,走向太空、走向深空。自2021年来,地球以外的时间规则成为重大科学问题,越来越多的人转变了传统的绝对时间观,开始认识到基于广义相对论的相对论时间观,才是独立天体上统一时间规则的解决途径。在太空中,实现的地外统一时间体系的一个典型的例子就是广泛应用的全球导航卫星系统时间体系。这个体系已经存在了半个世纪,在地面、地球空间和地月空间都得到了成功的应用。

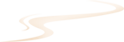

古诗人苏东坡代言叹问天上时间量度从地球上看到的星转斗移、日升日落、冷暖交替的周期性自然现象,这些天象周而复始地变化提供了人类社会计算时间的方法,我们的祖先对这些天象赋予了丰富命名,如年、月、日、节气、季节等众多名称,一些周期稳定的天象和人为规定的等间隔时长构成了计时单位,如节气、天、小时和周(星期),这些计时单位经过法定或约定成为了历法单位。历法是地球上统一时间体系的三要素之一,其他两个要素是基本时间间隔和时间计量的起点时刻。伴随着人类空间探索活动日新月异的发展,时间体系的构建在实质上被带出地球,走向太空、走向深空。自2021年来,地球以外的时间规则成为重大科学问题,越来越多的人转变了传统的绝对时间观,开始认识到基于广义相对论的相对论时间观,才是独立天体上统一时间规则的解决途径。在太空中,实现的地外统一时间体系的一个典型的例子就是广泛应用的全球导航卫星系统时间体系。这个体系已经存在了半个世纪,在地面、地球空间和地月空间都得到了成功的应用。  地球导航卫星系统GNSS服务地月空间、月球空间和月面的链路概念 全球导航卫星系统时间体系采用的历法是连续累计的周(星期)和日。每七天一周(星期),与地球上公历历法的周保持同步。全球导航卫星系统时间体系中的历法规则,被全球采用,几乎没有任何异议。包括北斗卫星体系在内,也顺其自然地接受并采用了这个规则。这得益于起源于3100多年前周朝的七曜历,迄今为止随着全球导航卫星系统普及,已经被几乎绝大多数的国家采用,并遵从了主要宗教和政体主张的作息公序良俗。在亚洲和中华圈,日、月、火、水、金、木、土曜日的七曜历目前仍然被广泛地日常使用。

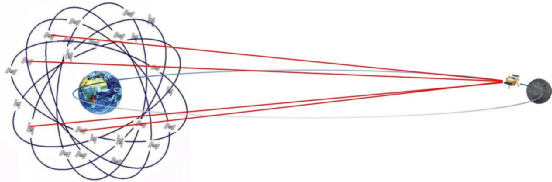

地球导航卫星系统GNSS服务地月空间、月球空间和月面的链路概念 全球导航卫星系统时间体系采用的历法是连续累计的周(星期)和日。每七天一周(星期),与地球上公历历法的周保持同步。全球导航卫星系统时间体系中的历法规则,被全球采用,几乎没有任何异议。包括北斗卫星体系在内,也顺其自然地接受并采用了这个规则。这得益于起源于3100多年前周朝的七曜历,迄今为止随着全球导航卫星系统普及,已经被几乎绝大多数的国家采用,并遵从了主要宗教和政体主张的作息公序良俗。在亚洲和中华圈,日、月、火、水、金、木、土曜日的七曜历目前仍然被广泛地日常使用。 日月五星合成七曜日轮回月球上的引力只有地球的六分之一,爱因斯坦的广义相对论时间在月球上流逝得更快。美国国家航空航天局(NASA)的最新计算表明,月球表面时间比地球表面时间每个地球日快约56.0微秒。这意味着在50年的时间里,月球上的宇航员要比地球上的人老一秒左右,在人类对月球的探索中,这一差异可能至关重要。然而,尽管人类探测月球的活动持续了近70年,月球上还没有统一的时间规则,当时间规则约定或法定后,就成为时间计量,如何建立月球上的时间计量体系成为当今热议的话题。一种朴素的实用角度的观点是把地球时间传递到月球上使用,比如让月球表面及其临近空间的用户接收地球导航卫星授时信号,修正差异后作为地月空间的标准时间系统来使用。 第二种观点认为,月球上应该有自己的独立的时间尺度和计量体系。美国学者运用广义相对论公式推导出了地球标准时间与月球表面时间的关系公式,表明两种时间不是简单的系数修正关系,还包含了太阳、木星等天体潮汐引力影响,以及地球非球形引力摄动的影响。因此,在开展独立地守时/授时,构建月球时间计量体系成为国际上一部分学者努力的方向。国际上关于月球上的历法如何编制使用,依然没有确切的说法。我国学者借助提出地外统一时间体系的机缘,正在倡议构建月球历法。2016年11月30日我国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录;时隔8年后,2024年12月4日,我国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这两次申报非物质文化遗产的成功,蕴含着全世界对中国2000多年来在人类历法编制、使用上的巨大贡献的认可。两次成功让全球华人为之自豪动容。最早的历法,是为了配合部落、族群的人们日常生活、祭祀活动、农业生产的需要,根据日出日落、日月运转和行星、恒星运行等周期或准周期天象,而编制或制订的计算时间方法。最主要的规则要求日期是整数连续记录,然后用于安排祭祀活动和集贸交易的周(星期)是整数连续记录,再然后是保证太阳回归年整数累积和月球公转周期整数累积,参照日食、月食、日影等,起算纪年、月首。由于日、月、年的长度不一致,兼顾整数累计的需要,在每年的日数、每月的日数、每年的月数上,使用尽量保持年均匀的约束凑整,不发生小数年、月。这个凑整的方式,就是“闰”。 从上古时代开始,部落成员日出而作、日落而息;自驯服了五谷之后,对时间的需求主要表现在农时的需求。为安排农时,需要准确的日历。中国古代历法自秦汉以来共有百种以上。在数千年的历法编制和使用历程中,保持基本历法的单位是日、周,稳定不变;其次是年。最早1年在太阳历中凑整为366天,在太阴历中凑出12个月,在中国使用最久的是夏历,包括夏部落开始到夏朝使用的历法,就是这样。后来到了殷商时期,观察一个回归年的长度是365又四分之一天,就采用每年365天,每四年闰一年、长度366天,产生了不同版本的四分历,直到周朝、汉朝都在使用。

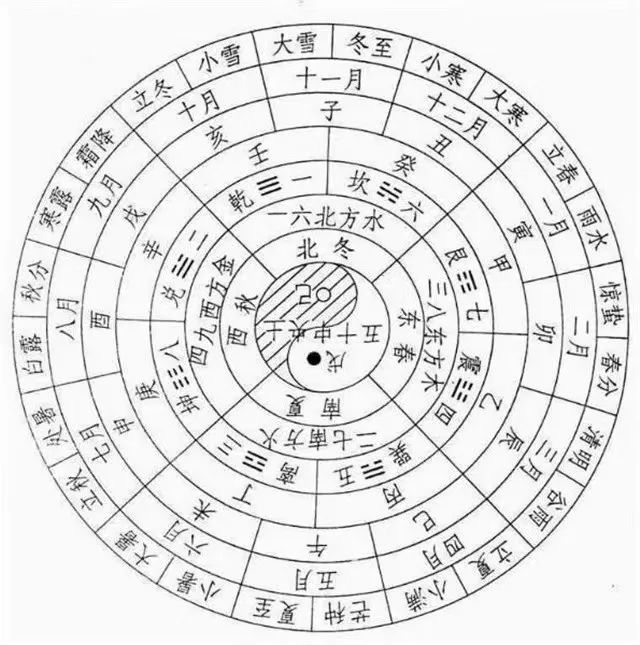

日月五星合成七曜日轮回月球上的引力只有地球的六分之一,爱因斯坦的广义相对论时间在月球上流逝得更快。美国国家航空航天局(NASA)的最新计算表明,月球表面时间比地球表面时间每个地球日快约56.0微秒。这意味着在50年的时间里,月球上的宇航员要比地球上的人老一秒左右,在人类对月球的探索中,这一差异可能至关重要。然而,尽管人类探测月球的活动持续了近70年,月球上还没有统一的时间规则,当时间规则约定或法定后,就成为时间计量,如何建立月球上的时间计量体系成为当今热议的话题。一种朴素的实用角度的观点是把地球时间传递到月球上使用,比如让月球表面及其临近空间的用户接收地球导航卫星授时信号,修正差异后作为地月空间的标准时间系统来使用。 第二种观点认为,月球上应该有自己的独立的时间尺度和计量体系。美国学者运用广义相对论公式推导出了地球标准时间与月球表面时间的关系公式,表明两种时间不是简单的系数修正关系,还包含了太阳、木星等天体潮汐引力影响,以及地球非球形引力摄动的影响。因此,在开展独立地守时/授时,构建月球时间计量体系成为国际上一部分学者努力的方向。国际上关于月球上的历法如何编制使用,依然没有确切的说法。我国学者借助提出地外统一时间体系的机缘,正在倡议构建月球历法。2016年11月30日我国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录;时隔8年后,2024年12月4日,我国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这两次申报非物质文化遗产的成功,蕴含着全世界对中国2000多年来在人类历法编制、使用上的巨大贡献的认可。两次成功让全球华人为之自豪动容。最早的历法,是为了配合部落、族群的人们日常生活、祭祀活动、农业生产的需要,根据日出日落、日月运转和行星、恒星运行等周期或准周期天象,而编制或制订的计算时间方法。最主要的规则要求日期是整数连续记录,然后用于安排祭祀活动和集贸交易的周(星期)是整数连续记录,再然后是保证太阳回归年整数累积和月球公转周期整数累积,参照日食、月食、日影等,起算纪年、月首。由于日、月、年的长度不一致,兼顾整数累计的需要,在每年的日数、每月的日数、每年的月数上,使用尽量保持年均匀的约束凑整,不发生小数年、月。这个凑整的方式,就是“闰”。 从上古时代开始,部落成员日出而作、日落而息;自驯服了五谷之后,对时间的需求主要表现在农时的需求。为安排农时,需要准确的日历。中国古代历法自秦汉以来共有百种以上。在数千年的历法编制和使用历程中,保持基本历法的单位是日、周,稳定不变;其次是年。最早1年在太阳历中凑整为366天,在太阴历中凑出12个月,在中国使用最久的是夏历,包括夏部落开始到夏朝使用的历法,就是这样。后来到了殷商时期,观察一个回归年的长度是365又四分之一天,就采用每年365天,每四年闰一年、长度366天,产生了不同版本的四分历,直到周朝、汉朝都在使用。 二十四节气融入十二月历法与干支历合并形成最早期的阴阳合历-农历 夏历约定建寅为正月,元旦在寅月,北半球中纬度看去天黑后北斗七星斗柄顶端指向“寅”方位时的那个月的第一天作为新年的开始,即正月初一。后来在战国时代,秦国主用了改进后的夏历服务农业生产;到了汉武帝时代,司马迁领导了修汉历工程,岁首参考夏历、继承了建寅为正月,元旦在寅月,并在一年中巧妙均匀地融入了二十四节气,形成人类历史上最早的成体系的历法“太初历”。近100多年来的现代农历,也是沿用“夏正建寅”的历制,寅月对应今天包含二十四节气的中气雨水的那个农历月。称之为农历,是这类历法最适合指导北半球的农业生产活动。包括夏历、授时历等我国古代历法,依据太阳、月球在空间的运行位置以及累计一定的日数来编排,编制算法规则力求符合月亮圆缺朔望周期和太阳空间位置的四季回归周期。现代历法编制继承了这些基本的约定,借助精确的太阳系大行星和月球历表,对照编制。历法编制应该是一个严肃的过程,受到法律约束。中华人民共和国成立后,由于前三十年出现过公开发行的农历日历版本之间日期编排不一致、节气时间不一致、甚至重要传统节日不一致等尴尬情况,造成使用上一定的混乱和麻烦,国家标准委员会于2017年9月1日发布实施了《农历的编算和颁行》国家标准,以历法方式明确了农历编算的模型、精度以及编排规则和表述方法,编算符合国际基本天文学规范,计算精度保证日期编算唯一性,编排规则和表述方法符合中国主流传统历法体系的历史传承。各国的历法除了年、月、日编算,依然保留了相对独立的七曜日、周(星期)的相对独立的编算和使用。相对时间观认为每个独立的质心坐标系应有自己的时间规则,月球表面及其附近属于独立的质心坐标系,应建立月球的时间规则。时间规则有三个要素:时间单位、时间起点和历法。月球的时间单位应遵守国际计量大会约定的SI秒,月球的历法是基于月表观者所见的天体运动周期和准周期现象,有月球自己的特点,与地球的“年月日”历法不尽相同。

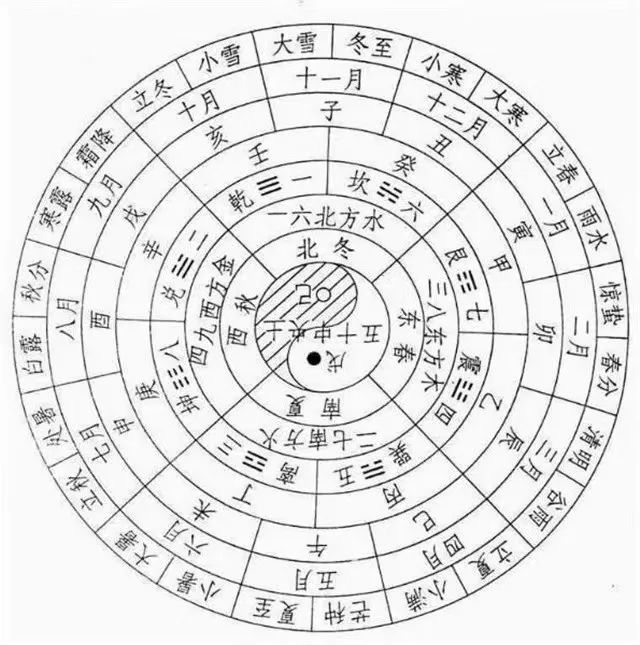

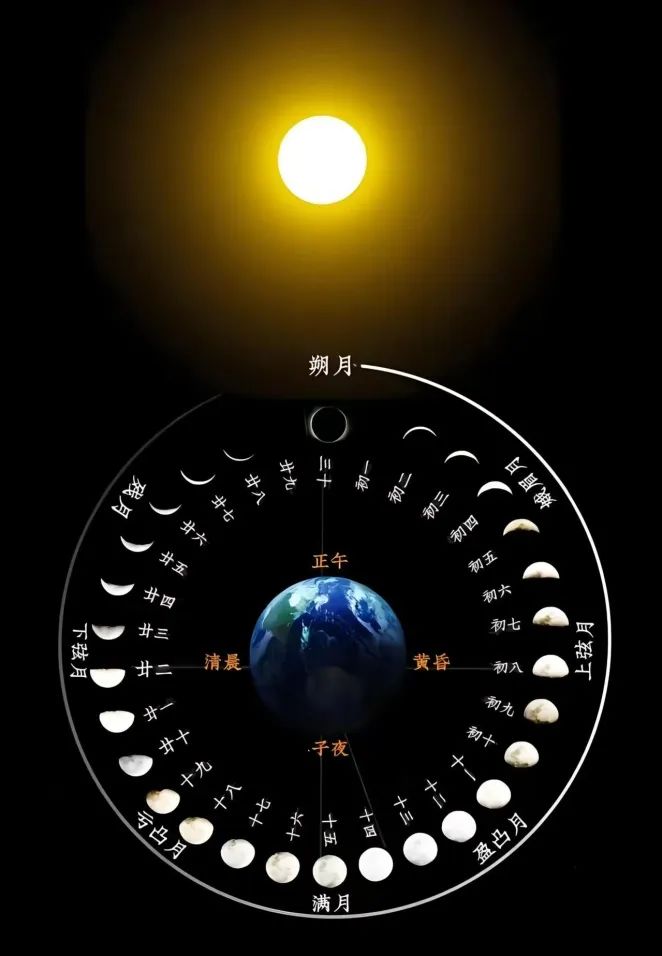

二十四节气融入十二月历法与干支历合并形成最早期的阴阳合历-农历 夏历约定建寅为正月,元旦在寅月,北半球中纬度看去天黑后北斗七星斗柄顶端指向“寅”方位时的那个月的第一天作为新年的开始,即正月初一。后来在战国时代,秦国主用了改进后的夏历服务农业生产;到了汉武帝时代,司马迁领导了修汉历工程,岁首参考夏历、继承了建寅为正月,元旦在寅月,并在一年中巧妙均匀地融入了二十四节气,形成人类历史上最早的成体系的历法“太初历”。近100多年来的现代农历,也是沿用“夏正建寅”的历制,寅月对应今天包含二十四节气的中气雨水的那个农历月。称之为农历,是这类历法最适合指导北半球的农业生产活动。包括夏历、授时历等我国古代历法,依据太阳、月球在空间的运行位置以及累计一定的日数来编排,编制算法规则力求符合月亮圆缺朔望周期和太阳空间位置的四季回归周期。现代历法编制继承了这些基本的约定,借助精确的太阳系大行星和月球历表,对照编制。历法编制应该是一个严肃的过程,受到法律约束。中华人民共和国成立后,由于前三十年出现过公开发行的农历日历版本之间日期编排不一致、节气时间不一致、甚至重要传统节日不一致等尴尬情况,造成使用上一定的混乱和麻烦,国家标准委员会于2017年9月1日发布实施了《农历的编算和颁行》国家标准,以历法方式明确了农历编算的模型、精度以及编排规则和表述方法,编算符合国际基本天文学规范,计算精度保证日期编算唯一性,编排规则和表述方法符合中国主流传统历法体系的历史传承。各国的历法除了年、月、日编算,依然保留了相对独立的七曜日、周(星期)的相对独立的编算和使用。相对时间观认为每个独立的质心坐标系应有自己的时间规则,月球表面及其附近属于独立的质心坐标系,应建立月球的时间规则。时间规则有三个要素:时间单位、时间起点和历法。月球的时间单位应遵守国际计量大会约定的SI秒,月球的历法是基于月表观者所见的天体运动周期和准周期现象,有月球自己的特点,与地球的“年月日”历法不尽相同。 典型的朔望月逐日的月相变迁探索月球的高涨热情引出来当前国际上热议月球时间规则问题,以及中国科协2021年度重大科学问题“地球以外有统一的时间规则吗?”促使我们必须换一个视角,离开地球到月球表面上以月球居民的角色考虑那里的时间计算的朴素方法。类比地球上的历法,对于月球历法可以通俗简单地理解。满足连续性、可观测性、均匀性、周期性天象的一个周期时间间隔,及其整数倍,或整数等分的时间间隔,被称为计时单位,如,自转周期、公转周期、小时、周、日等,计时单位被约定或法定后的称为历法单位。在月球上将会观测到不同于地球上的天象,月球上的观测者所见的天体运动或天象及其计时单位的换算关系,称为“月球历法”。

典型的朔望月逐日的月相变迁探索月球的高涨热情引出来当前国际上热议月球时间规则问题,以及中国科协2021年度重大科学问题“地球以外有统一的时间规则吗?”促使我们必须换一个视角,离开地球到月球表面上以月球居民的角色考虑那里的时间计算的朴素方法。类比地球上的历法,对于月球历法可以通俗简单地理解。满足连续性、可观测性、均匀性、周期性天象的一个周期时间间隔,及其整数倍,或整数等分的时间间隔,被称为计时单位,如,自转周期、公转周期、小时、周、日等,计时单位被约定或法定后的称为历法单位。在月球上将会观测到不同于地球上的天象,月球上的观测者所见的天体运动或天象及其计时单位的换算关系,称为“月球历法”。  未来人站在月面看日地运行(来源:AI绘图) 使用历法单位,在月球表面的观测者对所见到的多个或多类周期性、准周期性天象,及其它们周期数值之间的通算关系,编制具有连续、惟一性的历法单位累计计数或周期计数,多个历法单位的连续计数之间具有一定周期的对齐、均匀特性,类似地球上的历法规则来探索月球历法内容。在历法的起始历元计量或测定方面,在地月日三者位置接近一条直线时,不论从地球看月球,还是从月球看地球,都会出现朔望天象。这是具有同时性的天象,可作为地球历法与月球历法的联系桥梁,以及作为某一类历法单位累计计数的起算点。工业社会之前,历法一直是权力的象征,代表着皇权、宗教和巫的权力。工业社会之后历法演变成了法律、规则,指导人们的日常作息活动。后工业社会开始到信息社会,历法的文明含义、习惯成自然的公序良俗时序约定,反而占据了更加主要的地位。月球上的活动需要考虑和遵从的历法,除了月、日、地运动的自然规律以外,主要应该包含的内容是人类文明向地外的拓展以及公序良俗的延续。自登月之旅开启,人类对宇宙的认知边界不断拓展,而月球,这颗离地球最近的神秘天体,其独特的天象奥秘正待我们去揭开。如今,面对地球以外的测量单位统一,测量准确可靠的问题,空间计量专业应运而生,它把第一个应用场景指向月球。在那片广袤而清冷的月之境域,诸多天象犹如无字天书,尚未被赋予人类文明的印记。值此契机,秉持弘扬中华文化、拓展人类文明新篇之宏愿,空间计量学者们提议针对月球上时间历法需求,推动征集关于月球历法相关天象、编算规则的命名活动,旨在以全社会之智慧,为月球上的星移斗转、时光流转铭刻下富有诗意与科学内涵的标识,进而以计量技术规范之形式,奠定未来月球时间计量体系之基石,开启星际文明的崭新纪元。

未来人站在月面看日地运行(来源:AI绘图) 使用历法单位,在月球表面的观测者对所见到的多个或多类周期性、准周期性天象,及其它们周期数值之间的通算关系,编制具有连续、惟一性的历法单位累计计数或周期计数,多个历法单位的连续计数之间具有一定周期的对齐、均匀特性,类似地球上的历法规则来探索月球历法内容。在历法的起始历元计量或测定方面,在地月日三者位置接近一条直线时,不论从地球看月球,还是从月球看地球,都会出现朔望天象。这是具有同时性的天象,可作为地球历法与月球历法的联系桥梁,以及作为某一类历法单位累计计数的起算点。工业社会之前,历法一直是权力的象征,代表着皇权、宗教和巫的权力。工业社会之后历法演变成了法律、规则,指导人们的日常作息活动。后工业社会开始到信息社会,历法的文明含义、习惯成自然的公序良俗时序约定,反而占据了更加主要的地位。月球上的活动需要考虑和遵从的历法,除了月、日、地运动的自然规律以外,主要应该包含的内容是人类文明向地外的拓展以及公序良俗的延续。自登月之旅开启,人类对宇宙的认知边界不断拓展,而月球,这颗离地球最近的神秘天体,其独特的天象奥秘正待我们去揭开。如今,面对地球以外的测量单位统一,测量准确可靠的问题,空间计量专业应运而生,它把第一个应用场景指向月球。在那片广袤而清冷的月之境域,诸多天象犹如无字天书,尚未被赋予人类文明的印记。值此契机,秉持弘扬中华文化、拓展人类文明新篇之宏愿,空间计量学者们提议针对月球上时间历法需求,推动征集关于月球历法相关天象、编算规则的命名活动,旨在以全社会之智慧,为月球上的星移斗转、时光流转铭刻下富有诗意与科学内涵的标识,进而以计量技术规范之形式,奠定未来月球时间计量体系之基石,开启星际文明的崭新纪元。 从中国农历出发来构思月球历法的雏形对照地球历法,月球的历法单位,也有长周期、中周期和短周期的区分和他们之间进制规定。待命名天象的中长周期、中尺度周期和短周期分别对应地月系绕太阳公转、地月绕转的朔望、地球上标识物因地球自转的重复出现,以及还有更短的计时单位。月球历法将是人类文明迈出地球的一个新的普适标准。对于未来的月球历法,还有一个超出地球历法的需求,就是针对人类社会活动的延续性和一致性,在一定程度上月球历法与地球上的历法保持联系或某种贯通,比如继承地球上的历法并一定程度上结合月球实际运动予以创新,形成月球历法规则。月球历法的规则和月球历法的初始历元,都是开放的话题,可以针对各种需求、应用,百花齐放、百家争鸣。推进月球历法的构建,绕不开一个基本的工作。针对月球上的一系列天象尚未统一命名的问题,以及地球上和地球空间存在的人类布设的辐射或反射电磁波的大量人造物体产生的非天然天象,给月球上可观测的主要天象和计时单位赋予名称,采用计量技术规范的形式予以约定和公开,广纳四海贤才之奇思妙想,汇聚成丰富多元、兼具科学深度与文化韵致的月球天象及计时单位名称宝库。

从中国农历出发来构思月球历法的雏形对照地球历法,月球的历法单位,也有长周期、中周期和短周期的区分和他们之间进制规定。待命名天象的中长周期、中尺度周期和短周期分别对应地月系绕太阳公转、地月绕转的朔望、地球上标识物因地球自转的重复出现,以及还有更短的计时单位。月球历法将是人类文明迈出地球的一个新的普适标准。对于未来的月球历法,还有一个超出地球历法的需求,就是针对人类社会活动的延续性和一致性,在一定程度上月球历法与地球上的历法保持联系或某种贯通,比如继承地球上的历法并一定程度上结合月球实际运动予以创新,形成月球历法规则。月球历法的规则和月球历法的初始历元,都是开放的话题,可以针对各种需求、应用,百花齐放、百家争鸣。推进月球历法的构建,绕不开一个基本的工作。针对月球上的一系列天象尚未统一命名的问题,以及地球上和地球空间存在的人类布设的辐射或反射电磁波的大量人造物体产生的非天然天象,给月球上可观测的主要天象和计时单位赋予名称,采用计量技术规范的形式予以约定和公开,广纳四海贤才之奇思妙想,汇聚成丰富多元、兼具科学深度与文化韵致的月球天象及计时单位名称宝库。 构建月球历法或可以引入非天然物体的周期天象(来源:AI绘图)新世纪开启以来,人类在地月空间的探索活动中验证和使用了地球导航卫星系统的导航、定位与时间服务,把周(星期)和日计数拓展到了地月空间。进一步地,对于月球历法而言,月面和月球空间的活动可以顺其自然地把周和七曜日历直接引入使用。同时,考虑到空间用芯片相较20世纪70年代的性能大幅度提升,在周数目上可以突破1023周的限制,用210=1024倍数放大这一基数,保持2万年间长期稳定的计数和应用。在月面天然感知和计量地球日,会是一个复杂和过程。在年、月、日计量方面,月球上基本的周期天象是月球绕地球的公转和自转,也反映月面观者看到的日升日落、月相的朔望流转。以为“月”时间周期作为月球历法的基本时间计量单位,会更加自然。兼顾地月系统绕太阳的年周运动,借鉴中国农历的月、年计量和编制规则,可为月球历法的研究编制提供一条便捷而科学的途径。 形成月球历法的过程由来自不同国家、民族、种族、宗教的人们的共同参与,将会是一个有特别意义的全球活动。您的关注和参与,是对人类文明、中华文明发展的一份力量。

构建月球历法或可以引入非天然物体的周期天象(来源:AI绘图)新世纪开启以来,人类在地月空间的探索活动中验证和使用了地球导航卫星系统的导航、定位与时间服务,把周(星期)和日计数拓展到了地月空间。进一步地,对于月球历法而言,月面和月球空间的活动可以顺其自然地把周和七曜日历直接引入使用。同时,考虑到空间用芯片相较20世纪70年代的性能大幅度提升,在周数目上可以突破1023周的限制,用210=1024倍数放大这一基数,保持2万年间长期稳定的计数和应用。在月面天然感知和计量地球日,会是一个复杂和过程。在年、月、日计量方面,月球上基本的周期天象是月球绕地球的公转和自转,也反映月面观者看到的日升日落、月相的朔望流转。以为“月”时间周期作为月球历法的基本时间计量单位,会更加自然。兼顾地月系统绕太阳的年周运动,借鉴中国农历的月、年计量和编制规则,可为月球历法的研究编制提供一条便捷而科学的途径。 形成月球历法的过程由来自不同国家、民族、种族、宗教的人们的共同参与,将会是一个有特别意义的全球活动。您的关注和参与,是对人类文明、中华文明发展的一份力量。

来源 | 中国科学院国家天文台作者|平劲松 刘民编辑 |张未 王豪排版 | 张成鑫

来源 | 中国科学院国家天文台作者|平劲松 刘民编辑 |张未 王豪排版 | 张成鑫

古诗人苏东坡代言叹问天上时间量度

古诗人苏东坡代言叹问天上时间量度

地球导航卫星系统GNSS服务地月空间、月球空间和月面的链路概念

地球导航卫星系统GNSS服务地月空间、月球空间和月面的链路概念  日月五星合成七曜日轮回

日月五星合成七曜日轮回

二十四节气融入十二月历法与干支历合并形成最早期的阴阳合历-农历

二十四节气融入十二月历法与干支历合并形成最早期的阴阳合历-农历

典型的朔望月逐日的月相变迁

典型的朔望月逐日的月相变迁 未来人站在月面看日地运行(来源:AI绘图)

未来人站在月面看日地运行(来源:AI绘图)  从中国农历出发来构思月球历法的雏形

从中国农历出发来构思月球历法的雏形 构建月球历法或可以引入非天然物体的周期天象(来源:AI绘图)

构建月球历法或可以引入非天然物体的周期天象(来源:AI绘图)