发射之前,抢先了解天问二号探测任务的双星挑战!

本月下旬,中国航天即将迎来又一里程碑式事件——天问二号探测任务即将启程。此次任务将通过一次发射,实施小行星2016HO3伴飞、取样、返回和主带彗星311P伴飞探测等多项任务,并挑战攻克多项技术难点。在天问二号探测器正式起航之前,让我们来一起抢先了解天问二号探测任务的任务信息吧。

天问二号探测器已顺利转入发射区天问二号(Tianwen-2)是中国第一次小行星采样返回和主带彗星绕飞探测任务,属于中国行星探测工程。作为我国目前最新的深空探测器,天问二号探测器分为主探测器与返回舱,使用柔性太阳翼,此外还集成了十台先进的科学载荷和一台搭载载荷——旋转衍射高光谱相机。这些载荷将协同工作,对目标天体进行全方位的观测和测量,以下是这些载荷的具体信息:有效载荷主要功能预期可实现科学目标1)获取小行星表面可见至红外谱段高分辨率成像光谱数据;2)对小行星采样区进行近距离探测,获取表面兴趣位置的可见至近红外的高分辨率光谱数据探测小行星和主带彗星的表面物质成分、可能的水和有机物等,获取小行星样品的背景信息1)获取小行星表面热辐射的光谱图像信息,探测小行星表面热辐射特性,用于亚尔科夫斯基效应研究;2)获取小行星热辐射光谱数据,用于表面矿物质分布研究探测小行星和主带彗星的表面物质组分、可能的水和有机物等,以及热辐射物理特性,获取小行星样品的背景信息1)对小行星进行多光谱成像,用于表面形貌和物质类型研究2)对采样区进行特定谱段的光谱探测,为样品采集提供背景信息,并辅助采样目标选择探测小行星和主带彗星的形貌、表面物质组分,获取小行星样品的背景信息对小行星进行全球成像,获得形状、大小、表面形貌、自转周期等特征测定小行星和主带彗星的自转参数、形状大小等物理参数,探测小行星和主带彗星的形貌获取小行星表层和次表层雷达回波数据,开展小行星次表层结构探测1)对小行星磁场探测,获取小行星可能的磁场分布数据2)对主带彗星磁场探测,了解主带彗星本体剩磁强度和分布1)对主带彗星附近中性气体成分及其同位素、冷等离子体离子及其同位素测量,结合尘埃颗粒环境测量,研究主带彗星大气层和电离层形成与演化、主带彗星的活动性驱动力起源和机制2)对主带彗星和小行星等离子体环境测量,结合空间磁场测量,研究太阳风与小行星的相互作用探测主带彗星的尘埃物理、动态特性及其空间分布特征,主带彗星挥发分及游离气体分子的特征探测主带彗星尘埃粒子大小、质量、速度等物理特性,以及可能的气体分子种类和含量对小行星/主带彗星进行成像,获得小行星/主带彗星的形状、大小、表面形貌、自转特性及轨道等特征测定小行星和主带彗星的自转参数、形状大小等物理参数,探测小行星和主带彗星的形貌,获取小行星样品的背景信息实现小天体地形三维点云扫描,获取测距、测速及位姿测量数据天问二号探测器的性能卓越,具有高度的自主导航和智能控制能力。它能够在深空中自主调整飞行姿态和轨道,确保准确到达目标天体。同时,探测器还具备强大的数据处理和传输能力,能够将观测数据实时传回地球,供科学家进行分析和研究。提到“天问二号”,有人可能会以为它是继天问一号之后的第二次火星探测任务,但其实“天问”是中国行星探测系列任务的命名,并不限于火星。天问二号的任务是造访两颗目标天体,一颗是编号为2016 HO3的近地小行星,另一颗是主带彗星311P。近地小行星2016HO3由美国夏威夷的泛星计划巡天望远镜于2016年首次捕捉到踪迹。它是人类发现的第一颗地球准卫星,稳定运行于地球轨道附近,其公转周期与地球公转周期接近。但它并不是地球的天然卫星,也不属于典型的近地小行星,而是一颗轨道参数与地球几乎相同的绕太阳公转的小行星。

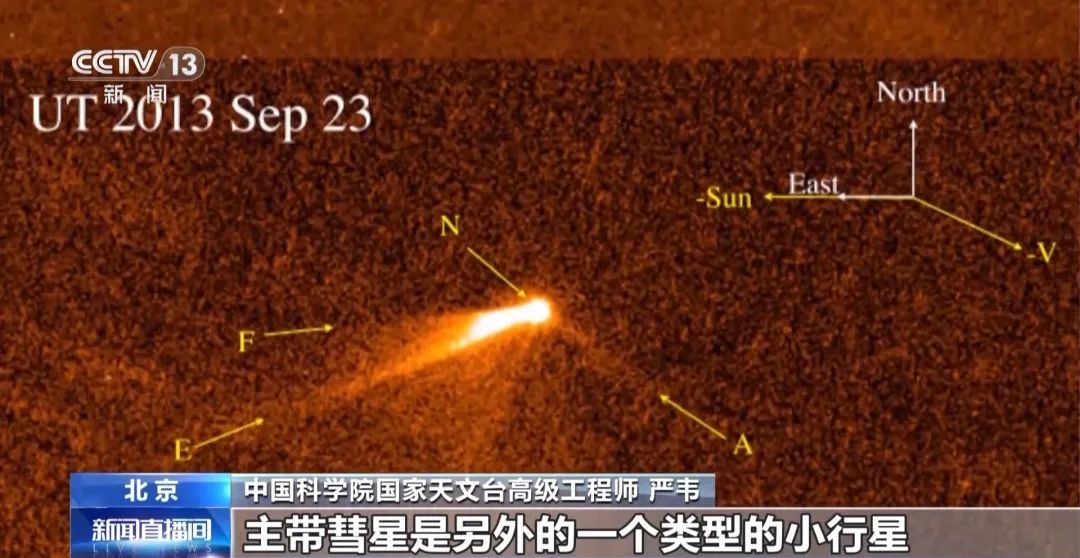

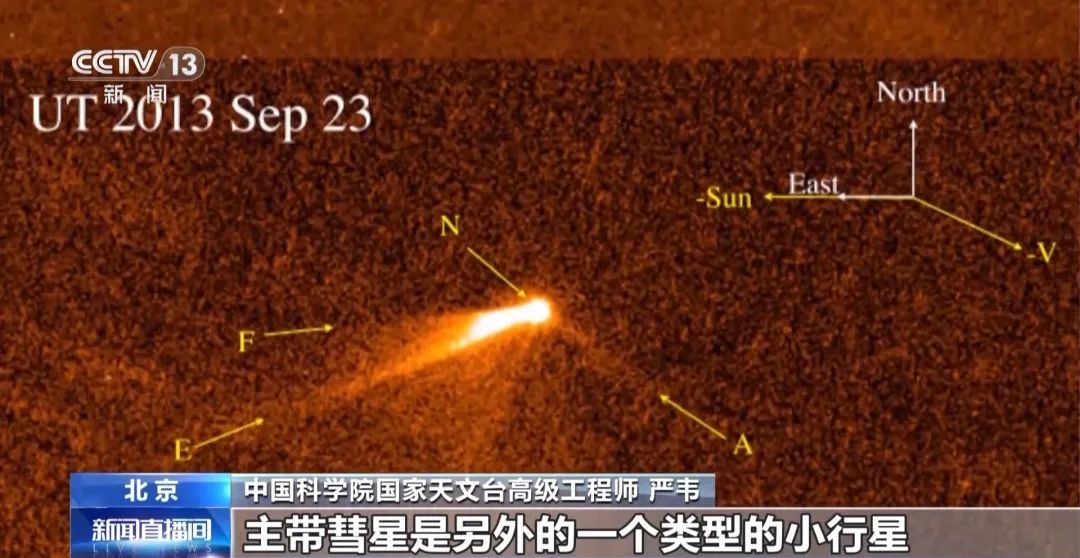

从探索的价值来看,2016HO3极有可能保留着太阳系诞生之初的原始信息,是研究太阳系早期物质组成、形成过程和演化历史的“活化石”,具有极高科研价值。此外,也有科学家推测,这颗直径约40~100米的天体,很有可能是某次远古撞击事件的抛射物。而从另一个角度来看,2016HO3和地球距离较近,对地面测控要求相对较低,航天器接近它所需的能量也较小,因此,对它进行探测也是个“性价比”很高的任务。主带彗星311P于2013年被发现,是运行在火星与木星轨道之间小行星带中的小天体。它不仅拥有小行星的稳定轨道,还会偶尔释放尘埃,身后拖着多条尘埃尾,同时具有传统彗星的物质构成特征和小行星的轨道特征。

一般来说,彗星往往来自太阳系边缘,包含着大量的冰物质。当彗星靠近太阳时,内部冰物质受热蒸发,带出尘埃,形成壮丽的彗尾。然而311P却位于小行星带,这里过于靠近太阳,阳光辐射强,被普遍认为难以保留水冰等挥发性物质。因此,311P的彗尾来源成为了一个亟待解决的科学问题。对主带彗星311P进行探测,有助于了解小天体的物质组成、结构以及演化机制,填补太阳系小天体研究领域的空白。另外,311P可能是少有的双小行星系统,这将为天问二号的探测任务提供额外的研究价值及技术挑战。 在天问二号搭乘长征三号乙运载火箭发射升空后,需要经过约一年的飞行将到达探测任务第一站:近地小行星2016HO3。随后,它仍需伴随这颗小天体飞行一年后,才能择机执行采样任务。原因一是因为要在着陆采样之前执行许多科学研究,二是因为对这颗小天体的了解还不够,需要时间探明天体信息。中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥曾表示,与火星不同,小行星上没有重力,因此这也意味着航天器无法环绕小行星飞行,只能追上后一起飞行,并在伴飞的过程中进行附着,择机取样。

在天问二号搭乘长征三号乙运载火箭发射升空后,需要经过约一年的飞行将到达探测任务第一站:近地小行星2016HO3。随后,它仍需伴随这颗小天体飞行一年后,才能择机执行采样任务。原因一是因为要在着陆采样之前执行许多科学研究,二是因为对这颗小天体的了解还不够,需要时间探明天体信息。中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥曾表示,与火星不同,小行星上没有重力,因此这也意味着航天器无法环绕小行星飞行,只能追上后一起飞行,并在伴飞的过程中进行附着,择机取样。 天问二号设计了悬停、触碰、附着3种采样方式,以适应2016HO3可能的松散“碎石堆”或坚硬“独石”结构。在采样过程中,天问二号会使用多臂协作式小天体附着取样机器人机械系统,将自己固定在小行星表面再执行采样任务,目标是取得100克以上的小行星样品。采样完毕后,天问二号将花费约半年左右时间返回地球。回到地球附近后,天问二号会把装有小行星样品的返回舱进行交接,并借地球完成引力加速,将自己弹向下一站旅途——探测主带彗星311P。预计天问二号从地球飞到311P需耗费7年时间,整个任务预计耗时将达十年之久。在此次任务中,天问二号返回舱再入也将成为新的一大挑战。

天问二号设计了悬停、触碰、附着3种采样方式,以适应2016HO3可能的松散“碎石堆”或坚硬“独石”结构。在采样过程中,天问二号会使用多臂协作式小天体附着取样机器人机械系统,将自己固定在小行星表面再执行采样任务,目标是取得100克以上的小行星样品。采样完毕后,天问二号将花费约半年左右时间返回地球。回到地球附近后,天问二号会把装有小行星样品的返回舱进行交接,并借地球完成引力加速,将自己弹向下一站旅途——探测主带彗星311P。预计天问二号从地球飞到311P需耗费7年时间,整个任务预计耗时将达十年之久。在此次任务中,天问二号返回舱再入也将成为新的一大挑战。 在天问二号将回到地球附近后,返回舱将尝试以超过第二宇宙速度的速度再入地球大气层。这一前所未有的挑战,对返回舱的防热、隔热、结构强度以及气动稳定性等设计提出了极高的要求。为了实现这一目标,返回舱采用了“球锥大底+单锥后体”的构型设计,以应对再入过程中严苛的环境。与嫦娥五号、嫦娥六号采用的“弹道-升力式”再入方式不同,天问二号将采用弹道式再入,这意味着它将面临更为严苛的热流和加热量考验。为了应对这一挑战,中国在隔热材料和技术上进行了重大升级。综合考量,天问二号任务的科学研究预计将在多个领域取得突破,不仅在小行星的起源与演化方面、太阳对小天体的影响方面和小行星轨道演变方面将有突破性进展,推动行星科学的发展进步,还将推动我国“精细”航天技术发展,推动深空探测技术的发展和应用,为人类探索宇宙的奥秘贡献更多的智慧和力量。

在天问二号将回到地球附近后,返回舱将尝试以超过第二宇宙速度的速度再入地球大气层。这一前所未有的挑战,对返回舱的防热、隔热、结构强度以及气动稳定性等设计提出了极高的要求。为了实现这一目标,返回舱采用了“球锥大底+单锥后体”的构型设计,以应对再入过程中严苛的环境。与嫦娥五号、嫦娥六号采用的“弹道-升力式”再入方式不同,天问二号将采用弹道式再入,这意味着它将面临更为严苛的热流和加热量考验。为了应对这一挑战,中国在隔热材料和技术上进行了重大升级。综合考量,天问二号任务的科学研究预计将在多个领域取得突破,不仅在小行星的起源与演化方面、太阳对小天体的影响方面和小行星轨道演变方面将有突破性进展,推动行星科学的发展进步,还将推动我国“精细”航天技术发展,推动深空探测技术的发展和应用,为人类探索宇宙的奥秘贡献更多的智慧和力量。

天问二号设计了悬停、触碰、附着3种采样方式,以适应2016HO3可能的松散“碎石堆”或坚硬“独石”结构。在采样过程中,天问二号会使用多臂协作式小天体附着取样机器人机械系统,将自己固定在小行星表面再执行采样任务,目标是取得100克以上的小行星样品。采样完毕后,天问二号将花费约半年左右时间返回地球。回到地球附近后,天问二号会把装有小行星样品的返回舱进行交接,并借地球完成引力加速,将自己弹向下一站旅途——探测主带彗星311P。预计天问二号从地球飞到311P需耗费7年时间,整个任务预计耗时将达十年之久。

天问二号设计了悬停、触碰、附着3种采样方式,以适应2016HO3可能的松散“碎石堆”或坚硬“独石”结构。在采样过程中,天问二号会使用多臂协作式小天体附着取样机器人机械系统,将自己固定在小行星表面再执行采样任务,目标是取得100克以上的小行星样品。采样完毕后,天问二号将花费约半年左右时间返回地球。回到地球附近后,天问二号会把装有小行星样品的返回舱进行交接,并借地球完成引力加速,将自己弹向下一站旅途——探测主带彗星311P。预计天问二号从地球飞到311P需耗费7年时间,整个任务预计耗时将达十年之久。

在天问二号将回到地球附近后,返回舱将尝试以超过第二宇宙速度的速度再入地球大气层。这一前所未有的挑战,对返回舱的防热、隔热、结构强度以及气动稳定性等设计提出了极高的要求。为了实现这一目标,返回舱采用了“球锥大底+单锥后体”的构型设计,以应对再入过程中严苛的环境。与嫦娥五号、嫦娥六号采用的“弹道-升力式”再入方式不同,天问二号将采用弹道式再入,这意味着它将面临更为严苛的热流和加热量考验。为了应对这一挑战,中国在隔热材料和技术上进行了重大升级。综合考量,天问二号任务的科学研究预计将在多个领域取得突破,不仅在小行星的起源与演化方面、太阳对小天体的影响方面和小行星轨道演变方面将有突破性进展,推动行星科学的发展进步,还将推动我国“精细”航天技术发展,推动深空探测技术的发展和应用,为人类探索宇宙的奥秘贡献更多的智慧和力量。

在天问二号将回到地球附近后,返回舱将尝试以超过第二宇宙速度的速度再入地球大气层。这一前所未有的挑战,对返回舱的防热、隔热、结构强度以及气动稳定性等设计提出了极高的要求。为了实现这一目标,返回舱采用了“球锥大底+单锥后体”的构型设计,以应对再入过程中严苛的环境。与嫦娥五号、嫦娥六号采用的“弹道-升力式”再入方式不同,天问二号将采用弹道式再入,这意味着它将面临更为严苛的热流和加热量考验。为了应对这一挑战,中国在隔热材料和技术上进行了重大升级。综合考量,天问二号任务的科学研究预计将在多个领域取得突破,不仅在小行星的起源与演化方面、太阳对小天体的影响方面和小行星轨道演变方面将有突破性进展,推动行星科学的发展进步,还将推动我国“精细”航天技术发展,推动深空探测技术的发展和应用,为人类探索宇宙的奥秘贡献更多的智慧和力量。