(1)导航与定位技术

导航与定位技术是探测器在小行星附近轨道或表面任务中实现自主飞行与高精度定位的关键。当前,小行星探测任务中常用的导航与定位技术包括光学导航、无线电测距与恒星导航等。光学导航通过探测器相机实时获取小行星表面影像,并结合已知的地标和几何特征,从而确定探测器与小行星的相对位置,是实现近距离导航和完成小行星着陆辅助的关键。无线电测距则利用探测器与地球之间的无线电信号传输时间差,进行位置计算和相对速度的估算,在远距离导航中更为有效。恒星导航通过对背景恒星图的识别来确定探测器的姿态和位置,特别适用于深空环境下的自主导航。在实际应用中,各种导航与定位方法通常结合使用,以弥补单一方法的局限性。例如,日本的隼鸟二号任务中便综合采用了光学导航和无线电测距技术,实现了高精度的着陆操作。未来导航与定位技术的发展方向将侧重于提高自主性和精度,满足小行星探测任务的复杂需求。

(2)小行星重力场确定

重力场确定是揭示小行星内部结构和质量分布的重要手段。由于小行星通常具有不规则形状和不均匀的质量分布特性,相对应的重力场的求解问题也就转化为了一类复杂的边值问题,其重力场与行星等天体的球形重力场存在显著差异。通常小行星重力场确定是通过分析探测器在小行星周围的轨道变化来反演小行星的重力场分布,该过程涉及收集探测器轨道数据,通过轨道动力学模型分析这些数据,使用数值积分和参数估计方法拟合轨道,建立球谐或多面体模型来描述重力场,并运用加权最小二乘法或优化算法反演重力场参数,最终通过独立数据验证和物理约束来确保模型的准确性,从而推断小行星的质量分布和内部结构。探测器在小行星附近飞行时受到其引力作用,导致轨道偏转和速度变化,分析这些轨道扰动可以有效反推出小行星的重力场信息。例如,美国NASA通过精确测量OSIRIS - REx探测器的自身轨道的细微变化,成功反演了小行星贝努的重力场,并在此基础上推测其内部质量分布情况。这一技术的应用,不仅能够帮助揭示小行星的密度分布,还为小行星形成与演化过程的研究提供了依据。未来小行星重力场确定技术的发展将朝向更高精度的仪器和更加精细的重力场模型方向,以支持对小行星内部特征的更深入理解。

(3)时空基准构建

时空基准构建是小行星探测任务成功实施的基础。由于小行星的自转和公转轨道相对复杂且受太阳系其他天体的引力扰动较大,构建一个准确、稳定的时空基准是精确定位和制图的关键。小行星坐标系一般基于其自转轴和形状特征建立,通过遥感数据反复观测与调整,使之具有稳定性和一致性。此外,在坐标转换过程中,还需要将探测器的参考坐标系转换到小行星的本地坐标系,从而保证位置、地形和物理数据的精确配准。例如,在新地平线号(New Horizons)探测器对冥王星和“阿尔忒弥斯”的“飞掠”探测任务中,研究团队建立了临时时空基准,以支持探测器短期内的精准导航和观测。时空基准的构建在未来的小行星探测任务中将继续发展,特别是在多探测器协同作业的场景中,统一的时空基准将为数据共享、位置校准等方面提供基础支持,从而进一步提升探测任务的精确性和可靠性。

光谱遥感技术赋能的小行星资源探测

光谱遥感是小行星资源探测的重要工具,可以获得小行星的物质成分、太空风化、热物理性质等信息。光谱特征与物质成分直接相关,其根据电磁波波长划分标准基本如下:紫外(UV,0.2~0.38μm)、可见光(VIS,0.38~0.76μm)、近红外(NIR,0.76~2.5μm)、中红外(2.5~25μm)、远红外(25~1000μm)。可见光-近红外(VNIR)光谱是探测小行星物质成分的主要方法,同时也是小行星分类的主要依据。利用反射光谱偏蓝(波长较短的光线反射或散射的比例更高)或偏红(波长较长的光线反射或散射的比例更高)的特征可将小行星分为S型、C型、X型及其他光谱类型四大类。S型近地小行星的光谱特征主要是由辉石和橄榄石等硅酸盐矿物产生的。北达科他大学教授Gaffey基于2μm/1μm吸收峰面积比所反映的橄榄石和辉石含量的比值,将S型近地小行星按照橄榄石含量逐渐降低、辉石含量逐渐增加的标准,划分了从SI到SVII共7个子类型。C型小行星与碳质球粒陨石有关,是最普遍的小行星,约占已知总数的75%。X型小行星成分复杂,通过中-远红外光谱可以识别碳酸盐、硫酸盐、磷酸盐、硅酸盐、氧化物和氢氧化物;与主要阳离子(如:镁、铁、钙和钠)结合的拉伸和弯曲模式能够进一步识别矿物,从而可以对硅酸盐和碳酸盐矿物进行细分。硅酸盐最强的光谱特征出现在8.5~12.0μm之间;第二强的硅酸盐带出现在16.5~25μm区域。

不同的小行星矿物资源呈现不同的光谱特征。辉石最典型的光谱特征是在1μm和2μm有两个强吸收,在1.2μm有一个弱吸收。辉石在1μm(0.9~1.03μm)和2μm(1.8~2.3μm)的两个强吸收依赖于辉石中铁、钙、镁的含量和晶体结构。基于这两个谱带绘制1~2μm散点图常用于区分斜方辉石和单斜辉石。当钙和铁置换镁时吸收中心朝着长波方向移动。斜方辉石和低钙单斜辉石的吸收中心通常位于0.90~0.94μm,而高钙单斜辉石吸收中心大于0.98μm。橄榄石作为岩浆演化过程中最早结晶的矿物之一,其化学特征可有效指示源区的成分和演化程度。橄榄石在近红外光谱上表现出显著的1μm宽吸收带,但缺乏2μm附近的吸收。具体而言,位于1.05μm区域的宽吸收峰实际上由中心波长分别约在0.85μm、1.05μm和1.25μm处的三个子吸收峰组成。此外,水和羟基的基频振动会在约3μm处形成深吸收带。在VNIR谱段主要体现的是1.4μm(OH)和1.9μm(H2O)吸收特征。除了这二者,层状硅酸盐往往在2.2~2.3μm附近有强吸收。总体来看,光谱遥感技术在小行星研究领域扮演着至关重要的角色,通过分析小行星表面的光谱信息,不仅能够揭示矿物组成和化学成分,研究表面物理特性,进行小行星分类,还能探测水冰存在,监测地质活动,评估资源潜力,并为探测任务提供关键支持。例如,2007年美国发射的曙光号(Dawn)探测器携带了多波段照相机、可见光和红外光谱仪、γ射线和中子探测器,拍摄了灶神星(Vesta)和谷神星(Ceres)的表面全图,用0.35~0.9μm、0.8~2.5μm、2.4~5.0μm 3个波段测量星体表面的反射光谱,探测了铁、钛、氧、硅、钙、铀、钍、钾、氢、铝和镁的整体丰度分布。

地理信息系统赋能的小行星资源信息编目

小行星资源编目是为有效管理和利用小行星资源而进行的系统性数据收集、整理和分析工作。地理信息系统通过对小行星表面观测数据和估计的资源分布及储量信息的筛选、分析和编目,建立小行星资源的空间信息数据库,以支持太空资源开发、科学研究和未来的采矿任务规划,该技术在小行星资源编目中发挥了重要作用。

地理信息系统将地面观测、遥感探测和抵近探测任务获取的小行星多种数据整合,并存储在小行星资源数据库中,以便后续的数据分析和资源评估。行星探测数据是空间探测实验的重要基础,如何实现海量行星探测数据的高效管理,并从中挖掘高价值的兴趣信息是实现行星科学数据有效利用和面向小行星资源开发应用的关键。行星数据编目是对行星数据属性、质量等进行描述的结构化信息,是行星数据的目录。其目的在于为分布在网络各节点的行星数据提供一致的目录访问接口,使用户快速、方便地获取感兴趣的数据。

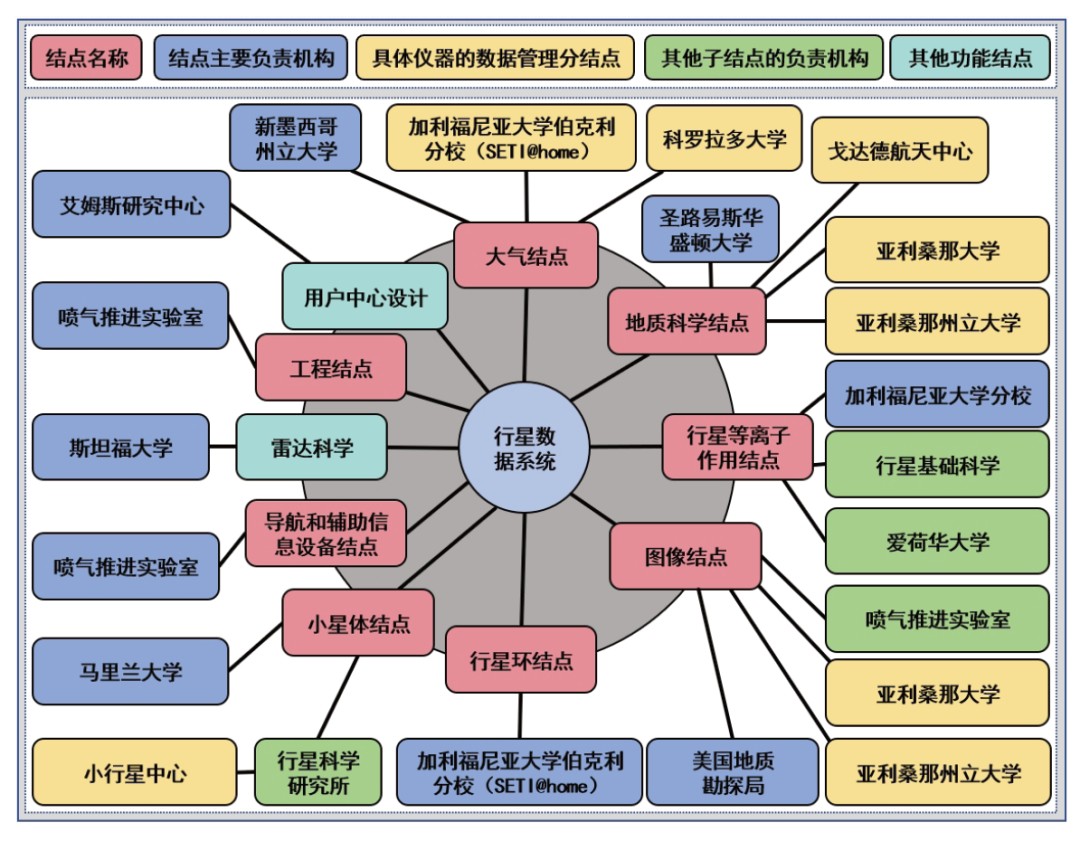

行星数据系统(PDS)是一个专门用于存储、管理和提供访问多种行星探测任务及深空探险所收集的科学数据的信息管理系统。PDS数据存储是按照学科进行分类的,并以节点的形式分别对不同学科数据进行存储和管理,节点划分及存储结构如图4所示。该系统有效地整合和管理了众多分散的深空探测科学数据,基于PDS标准规范、行星数据特征和PDS元数据模型构建小行星资源编目系统,能够为实现海量行星数据的归档、管理和分发提供服务。当前,PDS作为天文学领域的核心资源,广泛应用于行星科学的各个方面,特别是在行星表面高分辨率图像分析与小行星、彗星轨道数据计算中。通过这些数据,科学家能够有效重建行星的地质历史,揭示其形成与演化的过程。例如,基于水手号(Mariner)和海盗号(Viking)系列探测器捕获而归档于PDS的低分辨率影像(像素大于200m)揭示了火星表面峡谷网、外流河道、古湖泊盆地等水成地貌的存在,指示火星曾有广泛的液态水活动[18]。此外,PDS提供的精确轨道数据帮助天文学家准确计算小行星与彗星的运动轨迹,并预测其未来的路径,这对于防范潜在的地球撞击事件具有重要意义。PDS数据还推动了小行星地质模型的建立,这些模型用于模拟小行星的内部结构与动力学过程。由此,PDS不仅加深了我们对行星科学的理解,也为未来的空间探测任务提供了关键的技术支持和科学保障。

2 月 2 日企查查显示,北京宇石空间探索航天技术有限公司登记机关变更为株洲市石峰区市监局,此前其 AS-1 运载火箭已在株洲交付。

2 月 3 日,Telespazio 与意大利 ASI 宣布改造 Fucino 航天中心 FOC-1A 天线,升级后将满足近地及深空通信需求,助力月球与深空探索任务。

西班牙电信公司MasOrange宣布与SpaceX合作,将在巴利亚多利德省试点Starlink直连手机服务,该服务将作为偏远地区的网络补充。