2025商业航天10大新赛道——空间激光通信终端

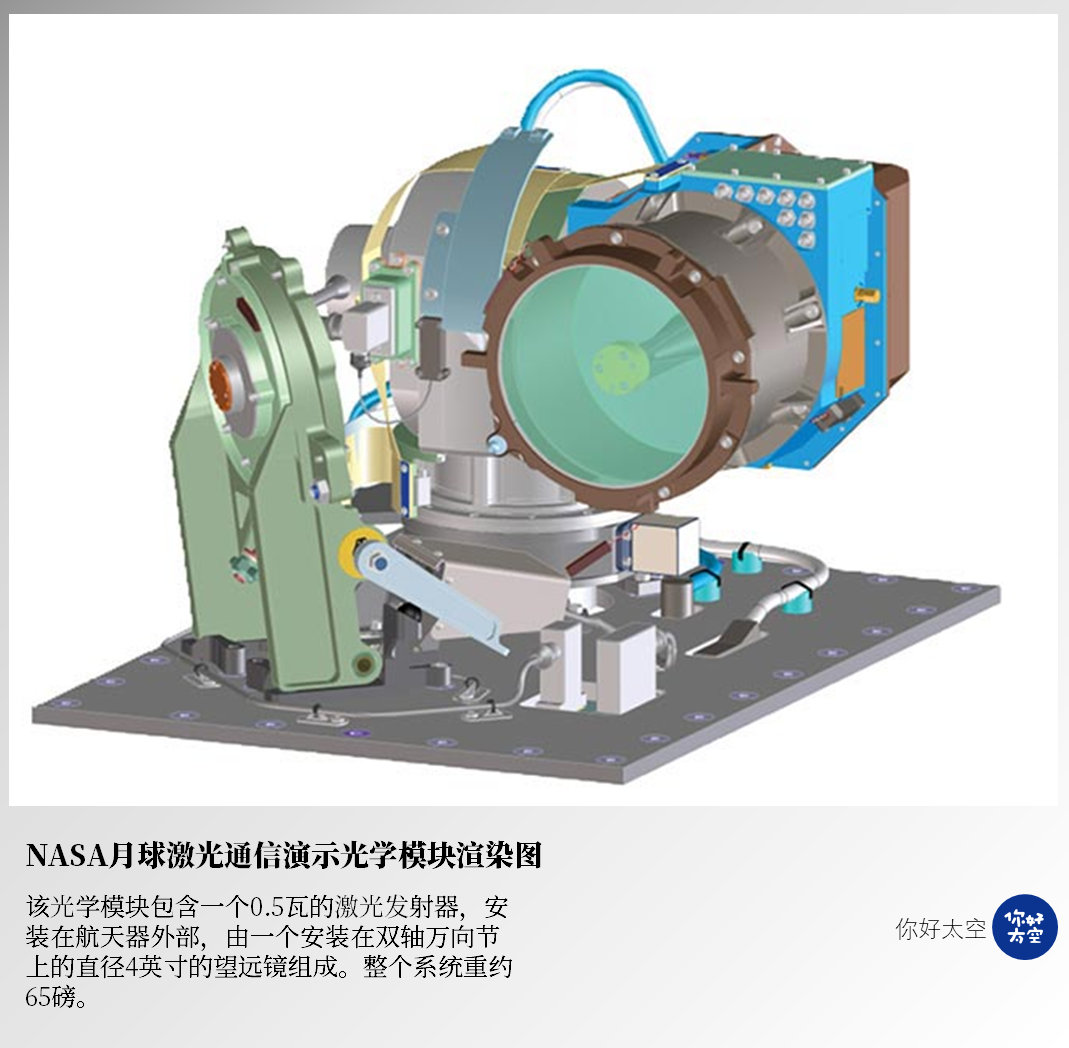

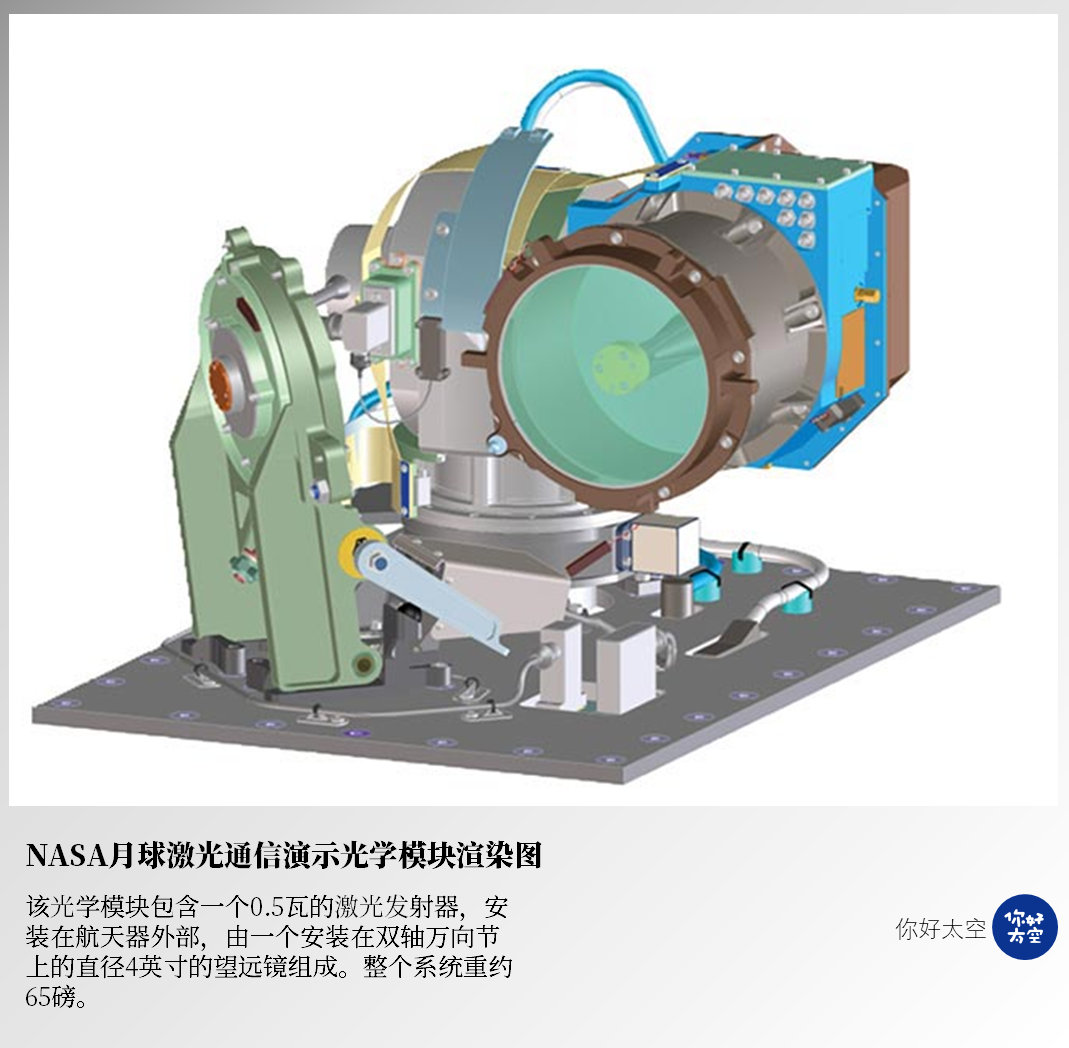

随着中国两大卫星互联网星座的开建,商业航天领域催生出了许多未来将会爆火的行业。你好太空推出《中国商业航天10大新赛道专题》为大家详细解读未来商业航天领域最火的10个赛道。今天我们来了解:2025商业航天10大新赛道——空间激光通信终端。随着国网GW与千帆星座等中国卫星互联网星座的开建,空间激光通信终端作为“星间组网”的必选项,也成为了国内最炙手可热的商业航天细分赛道。据不完全统计,仅2025年8-10月,空间激光通信终端行业就完成了4轮融资。其中,氦星光联完成A1轮融资,累计融资额超6亿元;极光星通完成A3轮融资,累计融资金额超4.7亿,最新估值约16亿。可以说,空间激光通信终端是国内商业航天投融资领域最热门的赛道之一。那空间激光通信为什么会这么火呢?想要搞懂这个问题,先得了解什么是激光通信。原子受激辐射发出的光,就是我们常说的激光。激光作为一种单色光,其光子的频率、振幅等光学特性在时间和空间上都保持了高度的一致性。作为信息载体时,传播距离更远、稳定性更好,减少了信息传递过程中的信号干扰,在电磁辐射更强的宇宙空间里,有更好的通信效果。其次,激光的频率也更高(通信容量大),通常可以达到百Gbps-Tbps之间,是传统卫星微波通信设备所不能企及的。另外,激光的发散角也更小,这让激光具有更好的方向性,可以实现超远距离的点对点传输信息,这一特点为卫星之间形成“组网”提供了安全保障,同时也解决了空间通信频率稀缺的问题。方向性更好的激光还有一个优势,那就是它的天线(也就是光学透镜)可以做得更小(几厘米至几十厘米),这让卫星的星载激光通信终端的重量可以控制在十几公斤甚至是几公斤内,使得高通量的通信卫星得以小型化。空间激光通信的应用研究起始于20世纪80年代,1985年,欧空局(ESA)提出了半导体激光星间链路实验项目SILEX,采用两台激光通信终端“OPALE”和“OPSTEL”,完成了人类历史上首次卫星间激光链路的数据传输。此后的几十年里,全世界各国都在空间激光通信领域进行了研究和在轨验证。2022年,SpaceX"星链"卫星开创性的采用卫星激光通信终端将近地轨道通信卫星进行“组网”,空间激光通信终端开始大规模在卫星上应用。截至目前,空间激光通信终端的大规模应用场景仅有星链的星间组网需求。到今年10月,星链已经发射了超过10000颗卫星,根据星链卫星激光通信终端供应商Tesat-spacecom官网显示,其在轨的空间激光通信终端产品已超过30000台。

2025年9月-10月,星链分别发射卫星288、280颗。按照这个速度计算,星链卫星的年发射数量约为3400颗,每颗卫星携带4个终端,国外卫星激光通信终端的年产能约在13600台,预估产值约136亿元(以单台终端100万元计算)。我国空间激光通信技术的发展始于2000年左右,2002年哈工大研制国内首套激光星间链路模拟实验系统,但直到2017年"行云二号"卫星才实现我国首次星间激光通信突破。截至2025年10月,国网GW与千帆共计发射组网卫星不到139颗,按照单颗携带4个终端计算,大约入轨空间激光通信终端556台,再加上氦星光联为国星宇航星算计划首发12颗卫星提供的26颗空间激光通信终端,以及其他验证卫星等少量需求,预估国内空间激光通信终端2025年的出货量约600台,产值不足10亿元。体制内院所:航天科技504所、上海光机所、长春光机所、航天科工25所、航天科技704所等。商业公司:极光星通、氦星光联、聿凡领光、中科际联、比弈激光、蓝星光域、上光通信、英田光学、华为、烽火通信等。对比中美企业在空间激光通信终端领域的应用进展,中国在技术层面已经完成了100%全国产和自主可控,但在工程制造、成本控制、跟踪算法与环境可靠性方面还有巨大差距。根据公开资料显示,星链V2mini卫星目前能够在5400公里的星间距离上实现200Gbps的传输速率。而国内在轨验证过的最快星间激光通信传输速率是极光星通在2025年3月实现的在轨星间400Gbps超高速激光通信数据传输实验。星地通信方面,SpaceX目前还未部署星地激光通信系统;我国目前有记录的星地激光通信传输实验则是2024年11月,由长光卫星完成的中国首次星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验。但到了量产与应用阶段,我国企业就与SpaceX拉开了较大差距。SpaceX目前已经实现了年产10000台以上空间激光通信终端的能力,在轨卫星超10000颗,部署激光通信终端数万台。国内企业中氦星光联2024年在无锡投产的激光通信终端产线是国内目前最大的该类型产线,可实现年产单机400台左右,目前在轨激光通信终端30余台;极光星通目前年产激光通信终端200台套,预计2026年底,年产能将提升至约800台套。窄线宽激光器:负责输出激光谱线宽度极窄的光源,其高相干性特性是星地激光干涉测距、高光谱分辨率遥感及相干激光通信的核心。

IQ调制器:一种用于对激光载波进行幅度和相位调制的光电器件,是星间相干激光通信系统中生成高阶调制格式信号的关键部件。光栅码盘:高精度角度传感器,通过光栅莫尔条纹原理将电机或转轴的旋转角度和速度转换为电信号,用于卫星载荷的精密伺服控制。快反镜:一种响应速度极快的精密偏转镜,用于在光学路径中快速补偿卫星平台的抖动,保持视轴的稳定和对目标的精准指向。

短波红外探测器:将入射的红外辐射信号转换为电信号的光电传感器,主要用于红外跟踪相机。二次电源:将卫星一次电源转换为各种负载设备(如探测器、处理器)所需的稳定、洁净的特定电压等级的电源模块。

根据调研,目前国内空间激光通信终端行业发展主要有三大发展瓶颈:一、产业端。中国空间激光通信终端产业正处于产能爬坡和大规模工程验证的初期。存在的发展瓶颈来自于行业之外,由于国内低成本大运力火箭的缺失,造成千帆和国网GW两大星座无法密集建设,因此国内空间激光通信终端无法大规模的部署与应用。产品从“样机、小批量”到“工业化、自动化”需要时间与大量投资,自动化、标准化和供应链配套尚未完全就绪,产出与一致性仍待验证。

二、技术端。星地激光通信目前还有应用难题未解决,首先是激光通信如何解决星地激光通信在云雨等天气因素下的断链问题,是采用大量分散布局激光通信地面站以应对天气影响和卫星过境冲突,还是“激光+微波”融合通信方式?暂时还有不确定性。三、政策端。监管政策与国际博弈也增加了不确定性。上游企业面对卫星入网、频谱/轨位协调、出口与跨境服务等涉及多部门审批,审批链条长且不确定性高,影响商业模式与海外扩展,都会直接影响激光通信终端产业的发展。可以看到,激光通信行业发展存在挑战,但也充满机遇。但作为卫星互联网星座组网的“必选项”,它的发展一定程度上会影响到中国卫星互联网产业的进程和应用前景。

随着年底朱雀三号、天龙三号等大型可回收火箭首飞,2026年国网GW和千帆星座组网有望加速。预计到2027年,国内空间激光通信终端的产值将突破百亿,2030年突破200亿。另外,激光通信终端不仅可以用于星间、星地等空间通信业务的使用,在地面网络也可以利用“无光纤”的优势,实现在特殊场景下的地面网络补充和优化。例如:在网络抢修时作为应急网络替代;在火灾、震后等灾后现场作为救援通信;在山区、水岸等无人区用作架设临时网络等。目前,国内部分企业,如氦星光联等已经进入地面激光通信产品的研发与实验阶段,可支持1-5km通信,传输速率覆盖100Mbps-10Gbps。

IQ调制器:一种用于对激光载波进行幅度和相位调制的光电器件,是星间相干激光通信系统中生成高阶调制格式信号的关键部件。光栅码盘:高精度角度传感器,通过光栅莫尔条纹原理将电机或转轴的旋转角度和速度转换为电信号,用于卫星载荷的精密伺服控制。快反镜:一种响应速度极快的精密偏转镜,用于在光学路径中快速补偿卫星平台的抖动,保持视轴的稳定和对目标的精准指向。

IQ调制器:一种用于对激光载波进行幅度和相位调制的光电器件,是星间相干激光通信系统中生成高阶调制格式信号的关键部件。光栅码盘:高精度角度传感器,通过光栅莫尔条纹原理将电机或转轴的旋转角度和速度转换为电信号,用于卫星载荷的精密伺服控制。快反镜:一种响应速度极快的精密偏转镜,用于在光学路径中快速补偿卫星平台的抖动,保持视轴的稳定和对目标的精准指向。