2 月 10 日,宇航电源领军企业电科蓝天登陆科创板,公司为国内宇航电源核心供应商,市占率超 50%,深度服务国家重大航天工程与商业星座。

Telesat与中东Es’hailSat达成战略合作,共同为卡塔尔及主要国际市场提供低地球轨道卫星连接服务。双方将联合开展服务验证和市场开发,推进卫星网络建设。

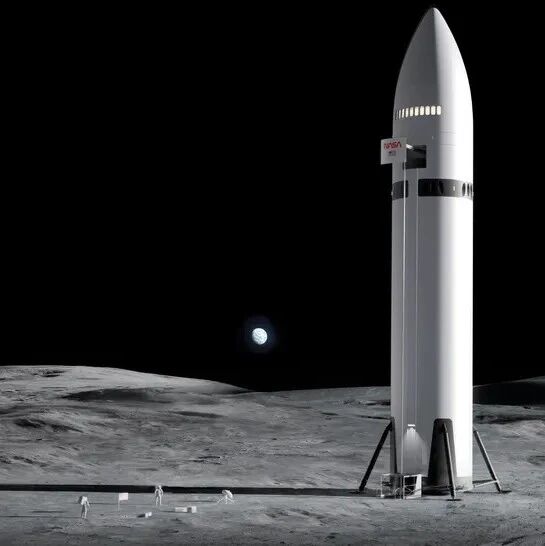

2 月 9 日马斯克宣布,SpaceX 短期重心转向月球,计划 10 年内建成自给自足月球城市,火星计划延后并将并行推进。