2024 年国外运载器发展回顾

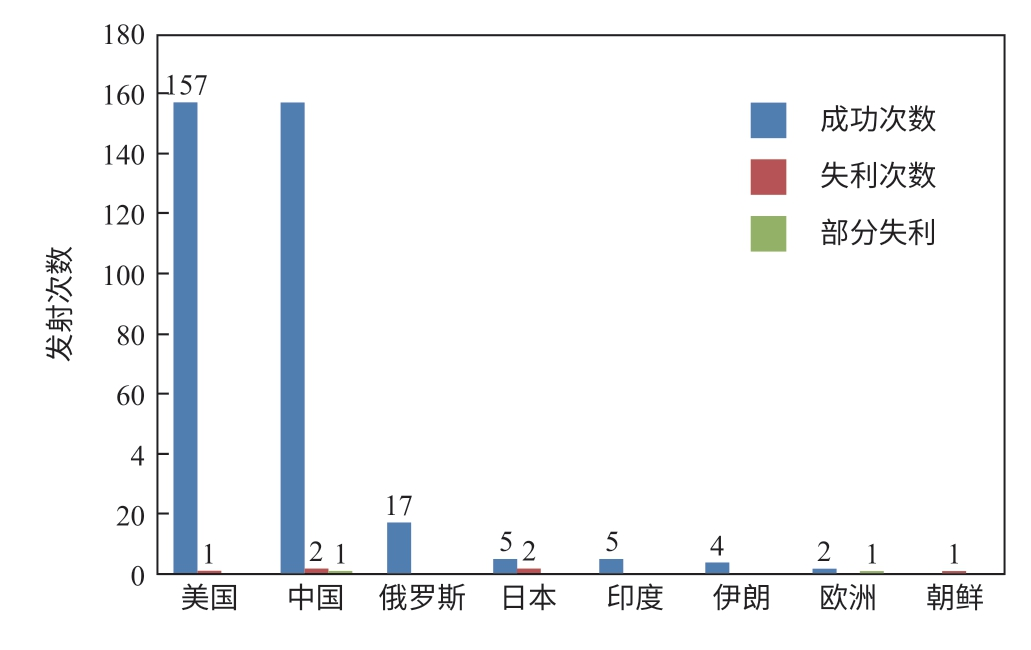

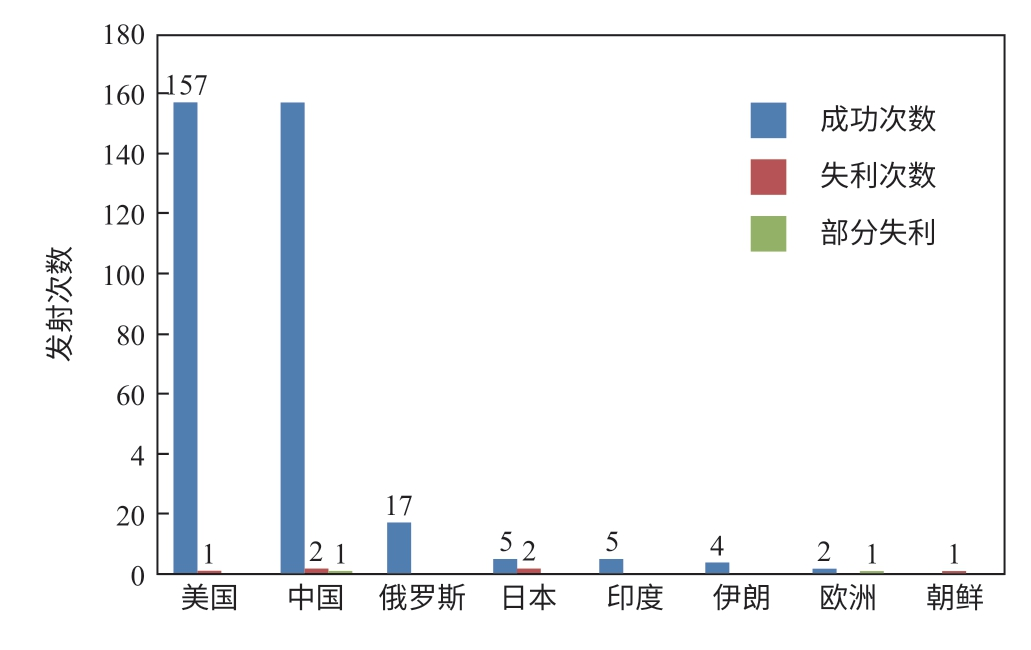

摘 要:2024年,全球共开展263次航天发射任务,成为人类开展航天活动以来发射次数最多的一年。商业航天已成为推动美国各项航天活动顺利开展的重要力量,凭借太空探索技术公司(SpaceX)的骄人战绩,不断突破火箭复用的极限;俄罗斯仍未摆脱“吃老本”的现状,新、旧火箭的平稳过渡将成为其扭转颓势的关键一环;欧洲“阿里安”6首飞、“织女星”顺利更新换代,虽暂时摆脱无箭可射的窘境,但复杂的多国政治背景仍使未来发展充满不确定性;日本商业航天之路任重道远,印度则谋求整体航天能力均衡发展。2024年不仅是航天大年,还正值各航天大国新旧火箭交替之年,多型重磅级新箭首飞,旧箭退役,全球运载产业正迈向新格局。关键词:发射回顾;运载火箭;商业航天;发展态势2024年,全球共开展263次航天发射任务,发射航天器数量达2857个,打破了2023年创下的223次航天发射任务的纪录,年发射次数再次突破200,成为人类开展航天活动以来发射次数最多的一年。2024年不仅是航天大年,还正值各航天大国新旧火箭交替之年,多型重磅级新箭首飞,旧箭退役,全球运载产业正步入新格局。从发射次数来看,美国以158次的压倒性优势高居榜首(含美/新合作研制的“电子”火箭14次),中国以68次稳居第二,美中两国的发射次数占全球发射总数的86%,仍是全球发射活动最为活跃的两个国家。其后依次为俄罗斯17次、日本7次、印度5次、伊朗4次,欧洲3次、朝鲜1次,如图1所示。全球发射次数增长主要来自美国,美中两国的发射优势与其他国家相比仍在持续扩大。

图1 2024 年全球发射统计

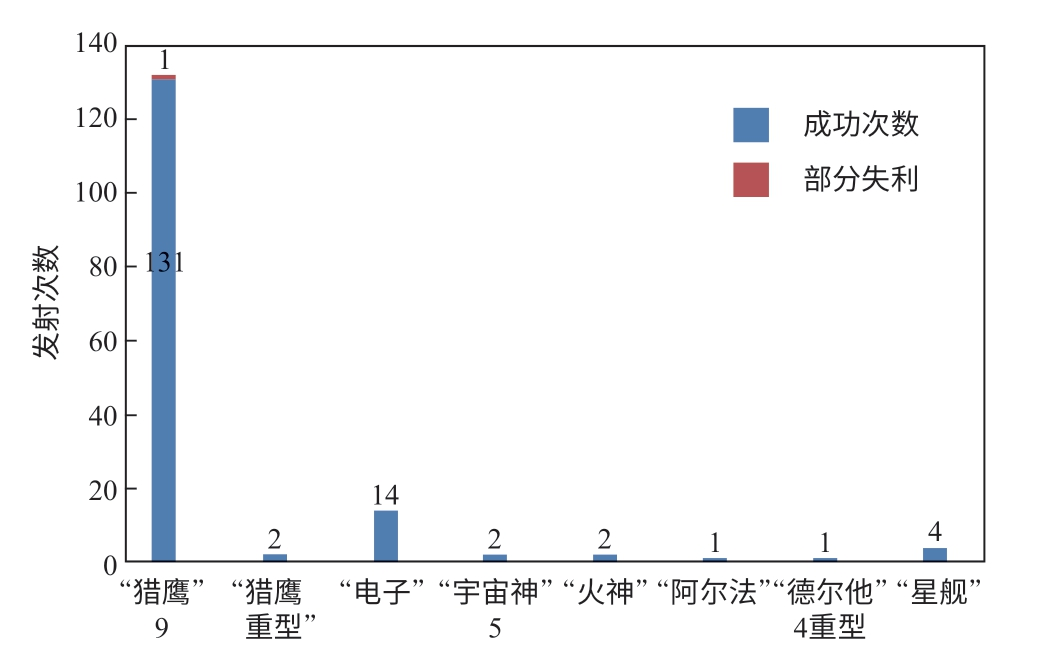

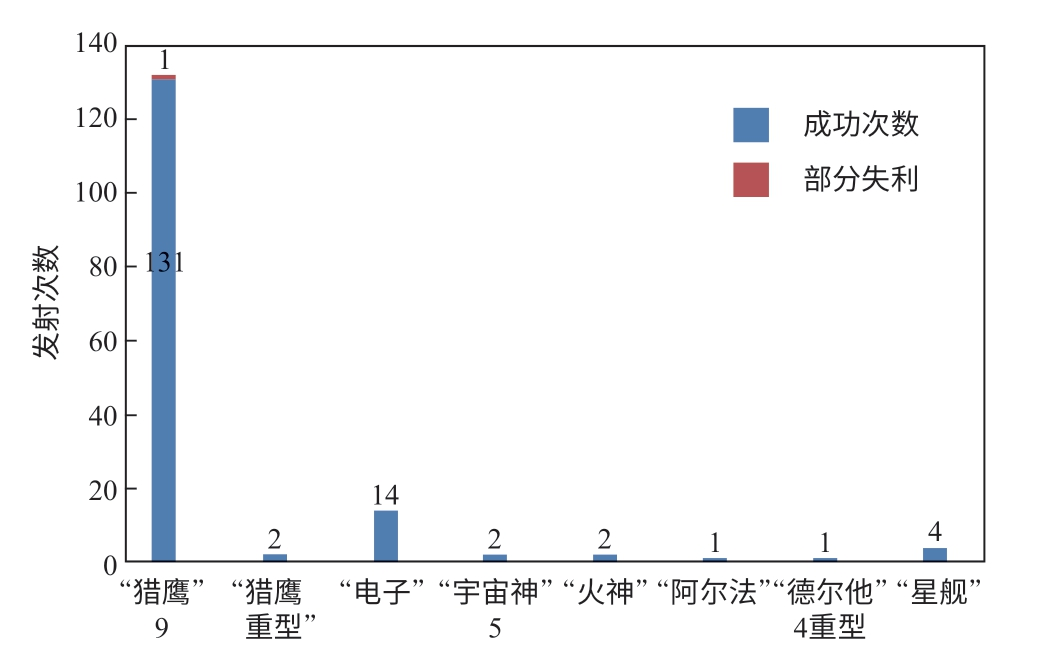

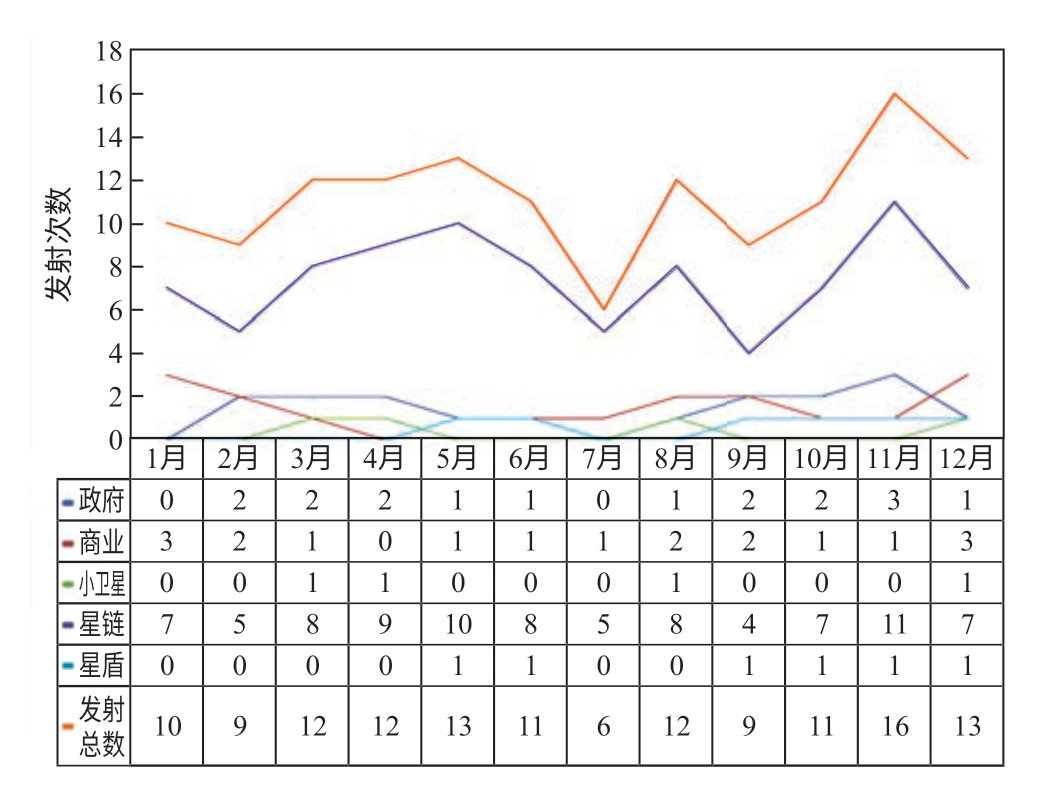

从任务结果来看,除“星舰”4次试飞外,2024年全球发射任务有251次成功,8次失利(含2次部分失利),成功率近97%,是近3年来发射成功率最高的一年。美国“猎鹰”9火箭因上面级故障罕见失利;中国两型商业火箭“双曲线”一号”、“力箭”一号飞行失利,“长征”二号C火箭部分失利;欧洲“阿里安”6部分失利;日本私营小火箭“凯洛斯”在3月和12月两度试射失利;朝鲜“千里马”1火箭飞行失利。从执飞火箭类型来看,美国“猎鹰”系列运载火箭共飞行134次,与2023年相比提升了38%,以绝对优势位列第一;中国“长征”系列运载火箭共飞行49次,稳中有升,位列第二;俄罗斯“联盟”2系列运载火箭以15次发射位列第三。从火箭构型来看,2024年共有10型火箭实现首飞,其中,中国有5型,美国、欧洲、韩国、日本及俄罗斯各1型;美国“德尔他”4重型和欧洲“织女星”两型火箭退役。美国2024年以绝对优势独占鳌头,总发射次数达到158次,占全球发射总次数的近60%,占比进一步提高。SpaceX公司的火箭飞行138次(“猎鹰”9火箭132次、“猎鹰重型”2次、“星舰”4次试飞),占美国发射任务的87%。其他发射共计20次,包括“电子”火箭14次、“宇宙神”5和“火神”各2次,“德尔他”4重型和“阿尔法”火箭各1次。尽管“猎鹰”9仍在全球发射市场独占鳌头,但因为二子级故障导致有效载荷部署失利,成为美国2024年唯一一次发射失利。2024年美国发射情况见图2。

图2 2024 年美国发射

(一)SpaceX 不断突破极限,引领商业发射新时代

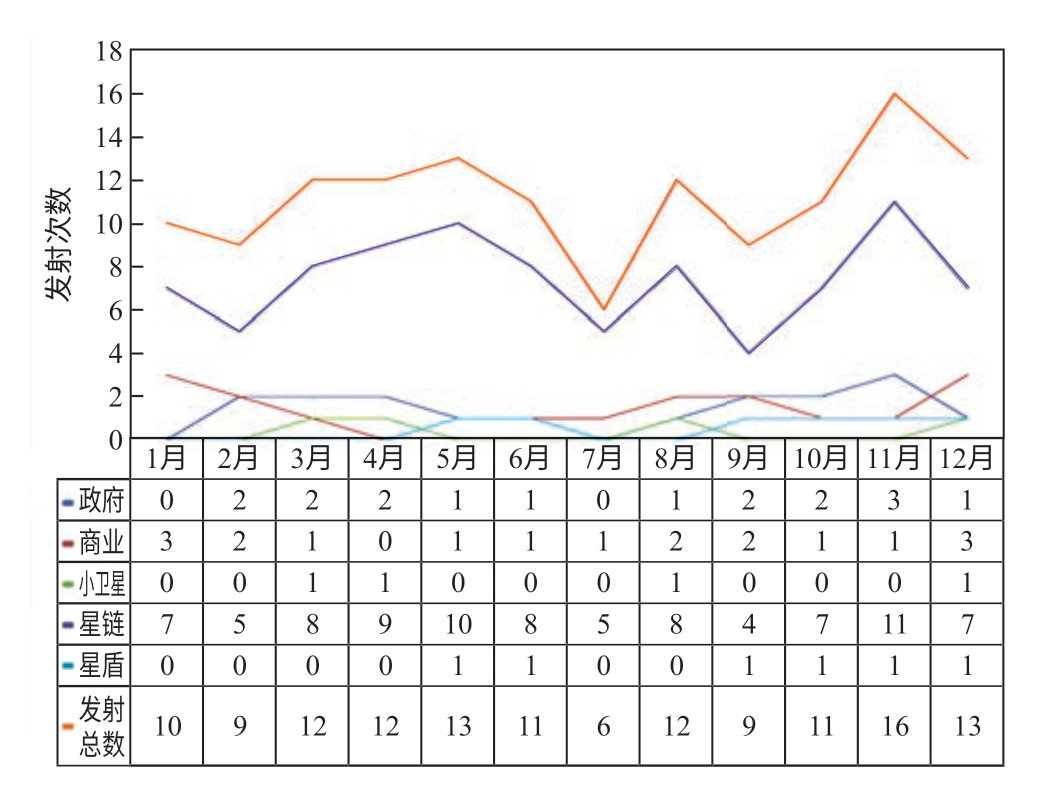

1.“猎鹰”9火箭罕见发射失利,全年表现仍瑕不掩瑜“猎鹰”9火箭在2024年第三季度发生了2次罕见故障,分别涉及火箭一、二子级:一是在7月11日执行第179批“星链”卫星任务时,二子级“梅林”真空发动机因管路疲劳开裂,导致液氧泄漏,发动机部件温度过低,在二次启动时发生爆炸,卫星未能进入预定轨道,最终再入大气层损毁。此次事故中断了该型火箭连续325次发射成功的纪录,也是现役型号首次失利。二是8月28日“猎鹰”9火箭芯一级完成发射任务后,在返回无人驳船着陆时倾倒并爆炸,最终坠海。这是该型火箭自2021年2月以来首次回收失败,结束了芯一级连续267次成功回收的纪录。尽管遭遇失利,但该型火箭在2024年依然取得了令人瞩目的成绩,再次刷新了轨道级火箭成功发射的新纪录:一是发射次数及入轨有效载荷质量均再创新高。从发射次数来看,“猎鹰”9飞行次数从91次提升至132次,增幅达45%,成为全球首个年发射次数破百的火箭,再次刷新有史以来单系列火箭单年发射纪录,预计2025年将发射175~180次;从有效载荷入轨质量来看,SpaceX全年入轨有效载荷质量达1737t,较2023年增加了537t,占全球入轨有效载荷质量的85%。二是复用能力大幅提升。全年共采用复用火箭飞行130次,其中海上回收106次(失败1次),陆地回收24次,单发最高复用次数从2023年的19次提升到24次,整流罩复用次数从13次提高到22次。2023年助推器平均周转时间为40~45天,而2024年则大幅缩短至25~30天。B1080助推器还打破了自2022年以来一直保持的21天6h9min58s的最短周转纪录,仅用时13天12h34min20s,缩短了近一半。截至目前,现役助推器总计18枚,复用能力将向40次目标迈进。三是发射效率大幅提升。从任务完成情况看,“猎鹰”9火箭耗时约10年才完成100次发射,而第200次发射仅用时3年,2024年则实现了第300次和第400次发射的里程碑。从发射台周转来看,3个发射台的高效运转使背靠背发射时间从2023年的1h51min缩短至65min,并创下同一发射台周转周期缩短至2天15h53min的新纪录。四是外部任务量稳步增长。2024年SpaceX共执行了45次外部任务,高于2023年的33次,用户包括美国政府、太空军、多家商业公司,以及欧空局、印度等国外客户,预计2025年任务量将增加到60次。五是故障处置能力显著提升。随着“猎鹰”9的成熟,与前期CRS-7任务中飞行中解体和AMOS-6任务前发射台爆炸相比,SpaceX解决故障的效率显著提升。2024年第三季度,SpaceX因接连故障短暂停飞,但凭借多年的团队经验、大量助推器及整流罩,以及二子级生产能力的提升,SpaceX在任务失利15天后就重启了高密度发射,刷新全球最短复飞纪录。2024年SpaceX发射情况如图3所示。

图3 2024 年SpaceX 发射概览

2.“星舰”年内尝试4次试飞,首次实现高难“筷子夹”火箭2024年,SpaceX在“星舰”完全可重复使用运输系统的研制上进步斐然,验证计划大幅提速。继2023年完成2次综合飞行试验后,2024年SpaceX相继开展了4次试飞,最短试飞间隔缩短至37天,试验更加密集,技术验证难度更大,系统验证也更加成熟。从第四次试飞开始,“星舰”的重点从实现入轨转为验证“超重”/“星舰”返回和复用的能力,主要目标是实现“超重”助推器在墨西哥湾的着陆燃烧和软着陆,并使“星舰”飞船可控再入。另外,“星舰”从第七飞起,已启用第二代“星舰”飞船开展验证,以助力“星舰”从实现入轨向验证返回和复用的能力快速迈进。2025 年“星舰”设定的里程碑还包括:飞船在轨拓展试验、飞船原塔捕获及飞船在轨推进剂转移等。如果进展顺利,SpaceX将在2025年实现“超重”助推器和“星舰”飞船的复用,完成“星舰”飞行25次/年的目标。表1 “星舰”2024 年4 次试飞 在这4次试飞中,最大的技术创新突破当属IFT-5中成功实施“筷子夹”火箭,即利用发射塔架的回收机械臂成功捕获原塔返回的助推器。这是继复用型“猎鹰”9一子级着陆腿海上/陆地回收后,SpaceX对火箭回收方式的又一次颠覆性创新,是一项史无前例的工程壮举。现役“猎鹰”9着陆后需返厂翻新,而着陆腿维修尤其耗时费力,这导致即便复用型“猎鹰”9已飞行超过300次,但周转周期最快只有21天,极大地限制了火箭的复用效率。SpaceX果断弃“腿”改用“筷”,可使助推器返回发射塔架后即可就地检修、加注和再发射。这种颠覆性创新回收方式为航天产业提供了新的思路和范例,将推动全球航天发射模式的变革。2025年,SpaceX还将尝试难度更高的“筷夹船”,以大幅削减发射成本、满足高频发射需求,从而实现航班化运输及点对点全球快速投送。

在这4次试飞中,最大的技术创新突破当属IFT-5中成功实施“筷子夹”火箭,即利用发射塔架的回收机械臂成功捕获原塔返回的助推器。这是继复用型“猎鹰”9一子级着陆腿海上/陆地回收后,SpaceX对火箭回收方式的又一次颠覆性创新,是一项史无前例的工程壮举。现役“猎鹰”9着陆后需返厂翻新,而着陆腿维修尤其耗时费力,这导致即便复用型“猎鹰”9已飞行超过300次,但周转周期最快只有21天,极大地限制了火箭的复用效率。SpaceX果断弃“腿”改用“筷”,可使助推器返回发射塔架后即可就地检修、加注和再发射。这种颠覆性创新回收方式为航天产业提供了新的思路和范例,将推动全球航天发射模式的变革。2025年,SpaceX还将尝试难度更高的“筷夹船”,以大幅削减发射成本、满足高频发射需求,从而实现航班化运输及点对点全球快速投送。

(二)“国家安全太空发射”启动第三阶段招标,政府采办更加多样化“国家安全太空发射”(NSSL)第三阶段是一个涵盖2025—2034年的数十亿美元发射服务采购计划,招标已于2024年5月正式启动。在军方要实现国家“经济可承受太空能力”大发展方向下,该阶段分设了1号通道和2号通道。1号通道降低了准入标准,除SpaceX、联合发射联盟(ULA)及蓝源这样的大型火箭发射服务商外,ABL系统公司、萤火虫宇航公司和火箭实验室等小运载公司的现役/在研火箭均可参与竞标。SpaceX已于2024年10月赢得了第一轮1号通道价值7.335亿美元的任务订单。相比之下,2号通道风险较高,认证较为严苛。继ULA、SpaceX后,蓝源公司于2024年6月首次入围,未来5年将竞争价值56亿美元的发射合同。除军方外,美国政府机构也逐渐认同要实现太空能力的大规模增长,需大力依靠商业航天公司。近年来,美国国家侦察局(NRO)也开始启用商业发射服务。早在2021年,NRO就推出了名为“简化发射不定期交付/不定数量合同”(SLIC)的合同工具,使其可更快采购商业发射服务,以发射质量较小、重要性较低、风险容忍度较高的有效载荷。SLIC向所有成功入轨的美国运载火箭开放,计划在10年内授出7亿美元合同,允许发射服务商通过专享、搭载等多种发射服务模式参与竞标。另外,NRO还于2024年10月推出了“敏捷发射创新和战略技术进步”项目,旨在从地面操作到在轨服务等战略利益领域推进发射技术,并选择了3家商业航天公司开展论证。(三)新旧火箭交替进入关键期,或形成全国产化下一代运载火箭新格局按照ULA的战略部署,近几年已经开始分批逐步淘汰老型火箭,为“火神”火箭上市铺路。2018年,“德尔他”2退役;2019年单芯级“德尔他”4退役;2024年4月9日,“德尔他”4重型也完成最后一次发射任务,正式退役。在服役20年间,该型火箭共执行16次任务,其中14次任务为高价值、高密级任务。目前仅“宇宙神”5尚余15发,后续ULA将采用“火神”/“半人马座”火箭接替“德尔他”4,并顺利完成与“宇宙神”5的过渡。该型火箭于2024年1月6日首飞成功,但在同年10月的第二次飞行中因单侧固体助推器喷管脱落出现爆炸,所幸任务最终仍然取得成功,这标志着该型火箭已完成2次美国太空军验证发射任务,将启动NSSL任务。另一款重磅级火箭——蓝源公司的“新格伦”,因有效载荷交付延迟,尽管在2024年9月初就变更了有效载荷,但仍未能实现年内首飞的目标。2025年1月16日,该型火箭终于成功首飞(一级回收失利)。按设计,该型火箭地球同步转移轨道(GTO)有效载荷能力为13t,低轨(LEO)有效载荷能力为45t,仅次于现役“太空发射系统”(SLS)和“猎鹰重型”,其一子级最少可复用25次。有报告预测,美国或将迎来重型运载火箭的黄金时代,成为美国运载产业的核心主力。到2029年,美国年均发射次数或从2024—2028年的约110次下降至约50次,但入轨航天器的数量和质量仍会进一步攀升。(四)推进新型上面级及复用火箭研制,挖掘空间产业巨大潜力经过多年的发展,航天发射产业已熟练掌握有效载荷入轨技术,未来重点是发展可重复使用技术,实现航班化运输,并挖掘航天器部署后运载器的潜力,进一步体现上面级的性能。对于SpaceX,“星舰”推进剂转移技术至关重要,尤其是在低轨以外执行任务,如“星舰”载人着陆系统(HLS),这正是美国“阿尔忒弥斯”载人登月任务的关键所在。另外,蓝源公司也推出了“蓝月”HLS的研制,并计划于2025年实现其首次无人登月。另外,多家商业小运载公司启动了空间运输器的研制。萤火虫公司计划为其快速响应太空演示任务配备自研的“鞘翅”(Elytra tug)太空拖船,以搭载有效载荷。该产品将提升其运载产品在快速发射、快速部署上的独特优势。此外,火箭实验室公司不仅积极推进“中子”可复用中型火箭的首飞,还建造和发射卫星,并不断开发新型卫星平台,以实现卫星运营的多元化发展。2024年,俄罗斯发射次数持续下降,为近3年新低,全年仅依靠“联盟”2和“安加拉”两个系列火箭完成了17次发射任务。其中“联盟”2-1a飞行8次、“联盟”2-1b飞行6次,“联盟”2-1v、“安加拉”A5、“安加拉”1.2各飞行1次,全部飞行成功,实现连续6年100%成功率。(一)重型运载火箭研制经费有限,载人登月计划被迫推迟早在2022年,俄罗斯就宣布要在2030年前实现载人登月,因此启动了“叶尼塞”超重型运载火箭的研制。但该火箭的研制一直不甚顺利,甚至一度暂停。在俄乌冲突的背景下,顶层策划不力的矛盾更加凸显,使俄罗斯航天很难摆脱体制、管理、经营、投资等方面的困扰。2024年7月,俄罗斯国家航天集团最终建议无限期推迟“叶尼塞”的研制,这意味着俄罗斯载人登月计划将被无限期推迟。(二)“联盟”火箭单挑大梁,“安加拉”火箭壮志难酬俄罗斯2024年的发射任务以“联盟”火箭开启,也以“联盟”收官,其飞行次数占据了全年飞行总数的87.5%,任务涵盖了军事卫星、“国际空间站”、载人飞行等多类任务。尽管国内经济状况持续低迷,俄罗斯仍一直不遗余力地推进新一代运载火箭“安加拉”常态化飞行。4月11日,“安加拉”火箭终于在东方发射场成功完成了首次飞行任务,验证了火箭技术指标与地面发射系统的兼容性。这意味着俄罗斯不再依靠国外发射场执飞,具有重要的里程碑意义。但“安加拉”系列火箭产能较低,飞行频次仍不理想,要在美欧主导的商业发射市场中占据一席之地依然面临重要挑战。2024年,欧洲共完成3次发射,其中“织女星”火箭2次、“阿里安”6火箭1次。近3年来,欧洲航天面临日益严峻的危机,特别是在2023年“阿里安”5退役后,局势进一步恶化,这直接导致欧洲在短期内失去了自主发射能力,只能依赖SpaceX的“猎鹰”9。值得庆幸的是,2024年“阿里安”6首飞成功、“织女星”C复飞成功,或会给2025年欧洲运载产业的复苏带来了新希望。(一)“阿里安”6 首飞未圆满,“织女星”新旧交替顺利完成2024年7月9日,欧洲新一代运载火箭“阿里安”6火箭几经推迟终于首飞,但因上面级辅助动力装置(APU)故障,导致受控离轨失败,仅部分有效载荷部署成功。这款欧洲自研火箭的成功重返太空标志着欧洲发射危机的终结,对欧洲太空战略具有重要的里程碑意义。“阿里安”6的下一重大挑战是实现9次/年的发射目标。目前该型火箭已经签署了30份发射合同,其中18份是部署亚马逊“柯伊伯”星座。按计划,“阿里安”6将在2025年飞行6次、2026飞行8次、2027年飞行10次,最终在2028年和2029年达到飞行9次/年的稳定状态。目前,首批15枚火箭的制造工作正在顺利进行,后续发射合同也在磋商中。“织女星”系列火箭在2024年顺利完成更新换代。9月5日,欧洲最后一枚“织女星”标准型火箭成功将欧空局(ESA)“哨兵”2C卫星送入预定轨道,光荣退役。该型火箭自2012年首飞以来,在“织女星”C服役前,曾持续10年占据全球最强固体火箭的位置。按计划,“织女星”C火箭将接替标准型火箭,继续执行欧洲中小载荷飞行任务。2022 年底,该型火箭发射失利,其制造商Avio公司在归零完成后,更换了火箭二子级Zefiro-40发动机的喷管材料,为规避2023年6月在发动机地面静火试验中出现的异常,又重新设计了整个喷管。2024年10月3日,Zefiro-40发动机成功完成静火试验,为“织女星”C火箭在12月6日的成功复飞扫清了最后障碍。目前,阿里安航天公司正在将“织女星”C火箭发射服务移交给Avio公司,预计2025年底交接完毕。(二)重视全欧化火箭运力提升,全力支持可复用技术发展为进一步稳固商业发射市场,欧洲已经启动了“阿里安”6增强型的研制,专用于部署“柯伊伯”星座任务。通过配备性能更强的助推器及性能更佳的上面级,使LEO运载能力提高2t。同时,欧洲还在考虑为“阿里安”6增配名为“黑色上面级”的三子级,以进一步提高火箭性能。另一备选方案是名为“阿格诺特”(Argonaut)的方案,通过在轨推进剂加注来增强火箭的运载能力。ESA认为,“阿里安”6服役后年发射次数仅为9次,即便实现可复用,在经济上也缺乏实际意义。着眼于实现太空发展的可持续性,欧洲必须在未来10~20年内实现循环经济,因此从长远来看,仍要发展可复用技术。为此,欧洲开展了配备“普罗米修斯”可复用发动机的“塞弥斯”演示器的研发,以验证可复用芯级技术。未来10年,欧洲还将拥有由法国支持研发的私营可复用火箭Maia。该型火箭将配备“普罗米修斯”液体火箭发动机,并充分利用“塞弥斯”演示器的验证成果。(三)创建创新型空间物流系统,鼓励私营企业参与航天活动到2040年,欧洲将计划建造一个空间运输物流系统,采用可复用运载火箭将卫星平台及航天器送至这个枢纽,实现在轨加注、在轨服务、在轨制造等功能。目前,欧洲已经开始着手研发空间货运、在轨加注、空间对接系统,以及使用“阿里安”6飞往月球的运输方案。2025年,ESA“太空骑士”小型可复用轨道机动飞行器也将升空,这将为欧洲提供极具竞争力、创新性和弹性的空间物流,增强欧洲空间运输自主能力。另外,ESA和欧盟委员会共同发起“欧洲飞行倡议”,旨在为技术演示类有效载荷提供飞行机会,入选企业将有资格参与竞标这类任务。这一倡议被视为开放更多欧洲企业参与竞争的第一步。同时,多家商业公司正在积极开展新型火箭的研制。西班牙创企PLD Space自研的“缪拉”5火箭计划于2025年实现首飞,2028年完成可复用箭飞行,后续还将研制更大型的可复用火箭,并启动载人飞船计划。德国企业RFA也在积极推进其ONE商业小火箭的首飞计划,英国Orbex公司正在研制采用可再生生物推进剂的商业火箭Prime,天空曙光公司则在加速推进配备3D打印发动机的三级火箭Skyrora的研制。2024年日本共完成了7次发射任务,其中H-2飞行2次,新一代运载火箭H-3于2023年首飞失利后,2024年成功飞行3次,但商业小型固体火箭连续2次尝试首飞,均以失败告终。(一)H-3 新箭复飞成功,改进型“艾普西龙”研制受阻继H-3首飞箭在2023年2月的首飞中因火箭二子级电流过载致电源系统故障被迫自毁后,日本启动了全方位的调查工作。该型火箭于2024年2月15日再次试飞成功,成为全球首款在一子级上采用开式膨胀循环设计的火箭。后续日本计划效仿“阿里安”6与“织女星”C的协同增效方案,利用H-3配备的新型固体捆绑助推器为现役“艾普西龙”升级版“艾普西龙”S的一子级提供动力,但进展并不顺利。作为商业发射服务的主力箭,“艾普西龙”S于2021年开始研制,但在2023年7月的二子级发动机燃烧试验时突发爆炸。更为不幸的是,在2024年11月25日的静态点火测试中,发动机再次发生爆炸,导致原计划持续2min的试验仅进行了49s。地面试验事故频发,使得“艾普西龙”S将无法按原定计划于2025年3月首飞。(二)首枚商业固体小火箭二度试飞连败,商业化之路任重道远尽管日本在全球航天市场中的份额相对较小,但国内火箭企业仍争先恐后地开展低成本运载火箭的研制,以满足其政府和全球客户对卫星发射的强劲需求。日本初创企业Space One研制的商业小型固体运载火箭“凯洛斯”(Kairos)分别于3月和11月开展了2次试飞,但均以失利告终。在首次试射中,因一子级推进剂系统计算错误,火箭升空仅5s后就触发了飞行终止系统;在第二次试射中,一子级突发故障导致火箭姿态失控,“凯洛斯”成为日本首枚入轨商业火箭的愿望再次落空。事实上,早在2019年,日本星际科技工业的MOMO探空火箭就已发射成功,但其轨道级火箭Zero仍在研制中。2024年,印度共完成5次发射任务,其中“极轨卫星运载器”(PSLV)3次、“静止轨道卫星运载器”(GSLV)1次、“小型卫星运载器”(SSLV)1次,全部成功。印度正致力打造于空间生态系统,力求实现卫星的自主建造和发射,因此印度期望本国多家卫星、火箭和靶场供应商共同努力,以实现每年50次的发射目标。(一)稳步推进《印度太空政策2023》,鼓励私企参与航天活动印度于2023年出台新的国家太空政策,旨在促进私营企业更多地参与航天领域研究,包括卫星制造、火箭发射等。为加强运载领域政策的落地,2024年2月,印度再一次明确将大幅增加民用和商业发射活动,拟在未来15个月内实施多达30次发射任务,包括“加甘扬”载人航天计划的7次试验飞行、9次印度空间研究组织(ISRO)的任务,以及由印度新太空有限公司负责的14次商业发射。但印度的发射计划仍面临诸多挑战:一是印度仅有一个现役发射场,这将极大地制约发射活动的开展;二是大规模建造运载火箭和卫星可能导致供应链难以满足需求;三是印度私营企业尚处于起步阶段,未来发展仍存在较大的不确定性。目前印度已经启动了新型发射场的建设工作,以期为私营发射服务商提供发射机会。(二)加大航天领域投资,稳步推进运载技术发展印度内阁于2024年9月批准了多个大型航天项目,包括“月船”4、金星轨道器、空间站舱段及可重复使用运载火箭等项目。为了在2040年前建立印度空间站、实现载人登月,印度决定拨款9.94亿美元,用于启动“下一代静止轨道运载器”(NGLV)的研制。NGLV运载能力将达到现役GSLV的3倍,发射成本为其1.5倍,拟在8年内开展3次试飞。同时,印度火箭在商业发射领域也进一步获国际认可。12月,PSLV运载火箭为ESA执行了Proba-3任务,成为全球首个在太空中进行高精度编队飞行的任务。另外,印度小型商用火箭SSLV于2024年8月完成了最后一次认证飞行,将步入生产和运营阶段。该型火箭可采用水平/垂直两种组装方式,数日内即可完成组装,其自主发射操作仅需3~6人即可完成,将在商业发射市场中展现很强的竞争力。后续现役最强的GSLV火箭也将加入国际商业发射市场,执行类似“一网”卫星的部署任务,这将进一步提升印度的国际声誉。(一)全球主流发射服务商力保持竞争优势,发射服务模式更加灵活SpaceX掀起的“太空热”为航天产业按下了加速键,导致发射次数、在轨卫星数量、新投资企业数量及涌入该行业的风投资金出现显著增长。为确保业务优势,各运载企业不仅在运力和效率方面持续改进,还推出了多项特色增值服务,以提升竞争力。例如,ULA在充分发挥火箭性能优势为客户匹配定制化发射轨迹的同时,还为用户提供大型货运飞机或船只,将有效载荷运送至发射场等服务。SpaceX的定制化服务包括为“猎鹰”9/“猎鹰重型”客户优化飞行轨迹,并提供载荷配对服务,若客户需发射至特定轨道,但无需使用火箭全部运力,SpaceX还可为其寻找可匹配的用户进行共享发射。(二)类SpaceX 商业模式大行其道,运载企业拓展业务范畴SpaceX是商业航天践行的典范,从最初提供商业航天发射服务开始,逐步将业务扩展至载人航天货物/乘员运输、低轨宽带通信服务等领域,开创了首枚商业火箭入轨/回收/复用、首艘商业货运飞船与“国际空间站”对接/载货/载人等,成为世界航天的重要力量。该公司秉承好产品才有好市场的理念,形成了四大业务:太空发射业务(“猎鹰”9火箭)、空间站运输业务(“龙”飞船+“猎鹰”9火箭)、卫星服务业务(“星链”+“星盾”)、深空载人业务(“星舰”+“星舰”HLS)。这一商业模式被多家商业公司效仿,如美国的蓝源、火箭实验室,欧洲的PLD Space等。主流运载企业已达成共识,单靠运载业务无法在竞争日益激烈的市场中立足,拓宽业务范畴是大势所趋。基于“星舰”未来的军事应用潜力,运载产品的军事用途也被大力开发,例如,火箭实验室公司以“电子”火箭为基础,开展HASTE亚轨超声速平台的研制;ULA拟将“火神”火箭的“半人马座”上面级改造为反卫航天器或太空拦截器。(三)入轨航天器数量激增,空间碎片安全引关注由于上面级将卫星送入预定轨道后再与卫星分离时已达入轨速度,通常处理比较棘手,在轨解体事件偶有发生,这引起了航天界的极大关注。在发射次数、航天器入轨数量及质量创新高的同时,仅2024年6月以来,就已发生了多达5起空间碎片事件。为此,美国联邦航空管理局(FAA)计划于2025年发布《上面级轨道碎片处置条例》,其中有一条是允许火箭运营商与其他公司签署合同,在发射后5年内处置碎片(转移至处置轨道或受控再入),这将为航天产业带来新的商机。

图1 2024 年全球发射统计

图1 2024 年全球发射统计 图2 2024 年美国发射

图2 2024 年美国发射 图3 2024 年SpaceX 发射概览

图3 2024 年SpaceX 发射概览