气象卫星是现代气象观测体系的重要组成部分。风云气象卫星是我国自主研制的气象卫星系列,具备全球、全天候、三维立体观测能力,覆盖大气、海洋、陆地、空间等多个领域,可获取大气温湿度、气压、风场、空间粒子、磁场、等离子体等地球物理要素,以及海温、海冰、植被、土壤湿度等地球环境信息,为气象预报、气候及气候变化、气象防灾减灾、生态环境、空间天气等方面业务和研究提供重要观测数据和技术支撑。经过50多年发展,风云气象卫星取得了显著成就,已成功发射两代四型21颗风云气象卫星,目前8颗在轨运行,形成极轨(低轨)、静止轨道两个系列化、业务化综合观测星座。风云气象卫星已被世界气象组织(WMO)纳入全球业务应用气象卫星序列,成为全球综合地球观测系统重要成员,为全球130多个国家和地区提供数据,在支撑“一带一路”倡议和国际气象服务中发挥了关键作用。 风云气象卫星不断优化观测体系,在卫星轨道设计、载荷技术、数据处理与分析等方面能力持续提升。在轨道设计上,实现了不同轨道卫星组网观测,提高对全球和重点区域的观测覆盖能力;在载荷技术上,研发新型遥感仪器,提高探测精度和分辨率;在数据处理与分析方面,采用先进的数据处理算法和人工智能技术,提高数据处理效率和产品质量。 风云气象卫星的综合应用也在不断深化。在气象预报领域,通过将卫星观测数据同化到数值预报模式中,提高预报的准确性和精细化程度;在气候与气候变化领域,利用卫星长期观测数据,分析气候变化规律和趋势;在气象防灾减灾领域,开展暴雨、强对流、台风、沙尘等灾害性天气监测预警,筑牢气象防灾减灾“天基防线”;在生态文明建设气象保障领域,利用卫星遥感技术,监测植被覆盖、大气成分等环境要素,并为农业提供卫星遥感服务;在空间天气领域,风云气象卫星实时监测太阳活动、地磁场变化和高能粒子辐射等参数,为空间天气预警和预报提供数据支持;在国际服务方面,持续优化卫星观测体系布局,完善全球服务能力,特别是为“一带一路”国家和地区提供卫星遥感服务,并且深度参与国际治理,将中国卫星方案融入国际气象卫星事务治理。 风云气象卫星包括极轨(低轨)和静止轨道两个系列,在功能和应用上各有侧重,共同构建了全方位、多层次天基气象观测体系。极轨(低轨)卫星进行全球范围观测,获取包括大气、海洋、陆地、空间天气等多方面信息;静止轨道卫星专注于对我国及特定区域进行长时间、连续观测,尤其是对中小尺度天气系统监测和预警,及时捕捉灾害性天气发生发展。 1.风云极轨(低轨)系列卫星 风云一号卫星是我国第一代极轨气象卫星,包括风云一号A、B、C、D(FY-1A、FY-1B、FY-1C、FY-1D)四颗卫星。其中,风云一号C星在轨稳定运行5年9个月,超出设计寿命4倍多,为我国卫星技术发展积累了宝贵经验;风云一号D星在其基础上进一步优化,在大气、海洋、陆地等多领域的观测能力得到显著提升,实现了从试验应用型向业务服务型的转变。目前风云一号卫星均已退役。 风云三号系列卫星是我国第二代极轨(低轨)气象卫星,目前在轨运行的有风云三号D、E、F、G星(FY-3D、FY-3E、FY-3F、FY-3G)(A~C星已退役)。其中,风云三号D星为太阳同步极地下午轨道卫星,装载10台先进遥感仪器,实现全谱段、定量化观测;风云三号E星是国际首颗太阳同步极地晨昏轨道民用气象卫星,弥补了全球数值天气预报6小时同化窗口内卫星观测资料空白,有效提高全球数值天气预报精度和时效;风云三号F星是太阳同步极地上午轨道卫星,进一步优化了观测能力;风云三号G星是我国首颗低倾角倾斜轨道降水测量卫星,专注监测灾害性天气系统降水,展示不同层次降水的三维立体结构。 风云三号极轨(低轨)气象卫星建立了“上午、下午、晨昏、低倾角倾斜”4种轨道组网运行的观测系统,具备全天候、多光谱、三维、定量遥感观测能力,性能指标处于世界先进水平。 2.风云静止轨道系列卫星 风云二号系列卫星是我国第一代静止轨道气象卫星,目前在轨运行的有风云二号G星和H星(FY-2G、FY-2H)。风云二号G星定点于东经99.2°赤道上空,获取白天可见光云图、昼夜红外云图和水气分布图,监测太阳活动和卫星所处轨道的空间环境;风云二号H星定点于东经79°,观测覆盖区域拓展至亚太空间合作组织成员国和“一带一路”沿线国家和地区,首次实现了我国静止气象卫星对印度洋区域的业务连续观测。 风云四号系列卫星是我国第二代静止轨道气象卫星,目前在轨运行的是风云四号A、B星(FY-4A、FY-4B)。风云四号A星对我国及周边区域每15分钟成像一次,最高分辨率为500m,在国际上首次实现垂直探测仪器和成像观测仪器同平台工作。风云四号B星搭载的快速成像仪实现1分钟间隔250m分辨率的高时空观测,为快速精细化气象和灾害监测提供有力支撑。 风云四号卫星的“多光谱二维成像+高光谱三维探测+闪电成像”观测能力,进一步提升了我国气象监测和预警能力。

不同轨道风云气象卫星共同构建了我国气象卫星综合观测体系,见表1。这些卫星各具优势、相互协作,实现了对全球气象及空间天气状况的全面监测。

3. 风云气象卫星产品与数据服务

(1)数据产品

风云气象卫星数据及产品按处理过程分为:原始数据、0级数据、1级产品、2级产品、3级及以上产品。

原始数据是地面应用系统接收的未经任何处理的卫星原始数据;

0级数据是经地面接收站解包去重复拼接等处理后形成的各遥感仪器数据;

1级产品是经数据预处理加工,带有定位和定标信息的遥感仪器数据;

2级产品是从遥感仪器1级产品反演生成的地球物理参数,包括大气、云、海洋、陆地和冰雪、空间环境参数;

3级及以上产品是在2级产品基础上进行时间和空间处理后生成的候、旬、月格点产品和其他分析产品。

根据卫星遥感仪器配置,风云气象卫星地面产品处理生成图像、大气、陆表、海表、辐射以及空间天气等几十种定量产品,如图1所示。静止卫星产品以时次、日、候、旬、月形式,极轨卫星产品以5分钟段、日投影、候旬月等产品形式提供给用户。

(2)数据服务

截至2024年底,风云气象卫星地面系统存档55颗国内外气象遥感卫星超过1500种数据产品,存档数据量超过45PB。为130多个国家和地区的用户提供数据服务,服务数据累计超过70PB。用户可通过直收站、直接数据广播、气象大数据云平台、风云卫星遥感数据服务网等多种方式获取风云气象卫星数据。风云卫星遥感数据服务网注册用户已超过18万。数据服务成果如图2所示。

在卫星数据国际服务方面,为“一带一路”实时数据用户建立了不同类型的卫星数据接收系统。30多个国家通过国家卫星气象中心FTP服务器下载风云数据。风云三号卫星预处理软件包已在30个国家免费共享和安装。

(3)“风云地球”平台

“风云地球”(FengYunEarth)平台是为提升卫星遥感应用服务质量,强化风云气象卫星在气象核心业务中支柱作用,推动卫星资料在国、省、市、县四级业务平台贯通应用而研发的轻量型实时卫星应用服务平台。该平台采用大数据、云计算、人工智能等技术,实现了海量多源异构数据的高效管理与在线实时计算,可快速处理生成一线气象业务急需的高时效融合产品。通过创新天地一体化的智能观测与控制技术,高效调度星地协同运行,将云图产品服务延迟控制在分钟级,同时不断改进气象要素反演算法,提高基础产品质量。

“风云地球”平台基于“云+端”的轻量级服务模式,支持万级用户的并行访问;通过浏览器/服务器模式(B/S)为用户提供可视化遥感专业应用产品,包括卫星云图、要素和事件、灾害性天气、气候分析、模式检验5大类30种204个产品,快速处理生成高时效融合产品;实现产品实时推送,直达国、省、市、县预报员桌面。

自2022年6月推出以来,“风云地球”平台不断发展完善,已陆续推出专业版、重大活动保障版、国际版、乡村振兴版、流域版、指尖版等多个版本,构建起“风云地球”谱系,满足了不同用户群体多样化需求,并推广应用至90多个国家。“风云地球”界面如图3所示。

风云气象卫星观测体系创新贯穿遥感探测技术、观测架构、数据处理和应用全链条,通过技术突破与系统协同,构建起兼具国际先进性与中国特色的天基观测能力。结合多维度技术演进与系统集成创新,形成以下核心突破:

1.遥感探测技术迭代创新

(1)全谱段高精度探测能力跃升

突破多波段协同探测技术,实现从软X射线、紫外、可见光、红外到微波的全谱段覆盖。其中,静止轨道卫星可见通道空间分辨率达250m,红外高光谱探测光谱分辨率达0.625cm-1,国际首次实现静止轨道大气垂直廓线定量探测;极轨卫星微波载荷可测降水强度低至0.2mm/h(Ka波段),风场测量分辨率达25km×0.5km,测速范围覆盖4~24m/s,性能优于国际同类仪器。

(2)辐射定标与地理定位精度突破

建立“星上定标+场地定标+交叉定标”三位一体辐射定标体系,可见近红外波段辐射定标精度达3%,红外波段达0.2K,微波波段定标偏差控制在0.36±0.28K(1σ)。地理定位采用星地协同校正技术,静止轨道卫星定位精度达亚像元级(误差≤200m),极轨卫星结合星载GPS与深度学习校正算法,定位精度提升至50米级,为定量遥感产品提供核心支撑。

(3)特色载荷技术领跑

国际首创静止轨道干涉式大气垂直探测仪,实现温度廓线误差≤1K、湿度廓线误差≤10%;风云四号B星快速成像仪具备1分钟/250m高时空分辨率观测能力,为中小尺度强对流监测提供卫星观测数据;风云三号G星降水测量雷达可反演三维雨滴谱参数,填补我国倾斜轨道降水立体探测空白。

2.观测架构协同创新

(1)高低轨组网协同观测

构建“低轨4条轨道(上午/下午/晨昏/低倾角)+静止轨道东西2个定点位置”卫星组网模式,低轨卫星全球观测时效从12小时缩短至4小时,静止轨道观测时效最高达到1分钟。低轨卫星实现全谱段三维定量探测,静止卫星专注区域高频动态监测,两者协同形成“全球观测+区域高时效”的立体观测能力。例如通过静止卫星1分钟云图捕捉对流初生,同步调用极轨卫星微波载荷探测降水垂直结构,提升灾害性天气监测的时空连续性。

(2)星地一体化运行管控

建立天地协同数据传输与处理链路,通过“国内4个地面站+2个极地站”实现全球观测数据2小时内回传,原始数据接收后3分钟内完成汇集。研发“风云慧脑”智能指挥平台,实现多星一体化运行控制,支持观测任务动态调整,当监测到强对流系统时,调度卫星加密观测,产品生成时效缩短至10~15分钟,满足灾害应急响应需求。

(3)混合星座布局前瞻

谋划“低轨综合卫星+静止轨道卫星+小卫星群”混合架构,其中小卫星星座作为补充,包括无线电掩星小卫星、微波探测小卫星等,提升观测时间分辨率。同步研发星间激光通信技术,突破异构卫星轨道相位匹配与多源数据融合技术瓶颈,强化体系观测韧性。

3.数据处理与应用技术创新

(1)全链条数据处理技术升级

建立从L0到L3级的标准化产品体系,覆盖7类地球物理要素。突破多源数据融合算法,如风云三号D星土壤水分产品研发时空融合技术,实现5天/逐日无缝合成;应用深度学习模型优化反演精度,风云四号云顶高度反演误差控制在0.5km(比辐射率>0.8时),积雪覆盖判识误差≤12%。

(2)真实性检验体系完善

依托敦煌、青海湖、普洱三大辐射校正场,构建“多尺度数据融合+不确定性传递模型+智能质量控制”的真实性检验技术链。单站点可同步获取温度、湿度、气溶胶等12类参数,为定量产品精度提升提供闭环验证。

(3)智能应用技术突破

融合人工智能与物理模型,开发台风强度智能定标算法、对流云团识别模型等,基于风云四号B星数据的台风路径24小时预报误差降至71km;构建“观测-建模-预警”全链路智能化系统,2025年推出的“风宇”空间天气大模型,对太阳风、磁层等要素24小时预测误差≤10%,推动应用服务从“数据供给”向“决策支撑”转型。

1.天气监测预报

数值预报是体现气象卫星应用效益至关重要的领域,近10年气象卫星资料同化应用进展非常迅速。截至2024年底,中国气象局全球数值预报模式中卫星资料同化占比已经达到84.56%,其中风云气象卫星资料占15.67%。虽然卫星资料同化数量和质量距离国际先进水平还有一定差距,但是我国在国际上首次实现了静止轨道风云四号A星红外高光谱大气垂直探测仪观测数据的业务同化,以及机动灵活的观测试验的开展,都极大提高了台风、暴雨等灾害性天气预报精度。

气象卫星是监测全球台风、暴雨天气最有效的手段之一。自风云二号卫星投入运行以来,监测西太平洋生成的台风和登陆我国的台风无一漏网。风云四号卫星投入业务运行后,我国对台风、暴雨等灾害天气监测识别时效从15分钟提高到5分钟,强对流天气预警时间提前至40分钟,台风路径24小时预报平均误差从95km减小到71km,误差稳居国际先进行列。风云四号B星快速成像仪空间分辨率250m、时间分辨率1分钟的精细化观测资料,极大提升了中小尺度云团连续快速监测能力,可捕捉中小尺度内对流云团的快速生消及移动演变特征。基于风云四号B星研发的暴雨云团实时监测技术,提取对流云微物理特征核心参数;针对台风强度突变,通过典型个例分析其强度演变、云系特征及物理机制。近年每年发布暴雨强对流监测报告超100期、台风监测报告数十期。监测报告提供对流云团发生区域、云顶亮温、云顶高度、强度变化及移动方向等强对流天气信息,台风位置、结构、云顶亮温及移动路径等信息。图4为2025年7月21日风云四号B星江汉、江南、华南强对流红外亮温监测产品。

2.气候与气候变化

风云气象卫星数据在气候与气候变化研究和业务中的应用不断深化。基于风云三号垂直探测仪器的温度产品利用白谱法实现北极极涡温度异常指数提取;基于高低轨协同的亚洲夏季风监测指数实现季风活动监测。面向气候与气候变化科研与业务,研制风云卫星长时间序列基础数据集,包括射出长波辐射、植被指数、陆表温度、积雪覆盖、海表温度、土壤冻融、夏季风等。图5为风云三号C星微波成像仪海表温度产品。上述长时间序列基础数据产品,先后在国家气候中心气候变化服务、国家信息中心多源融合产品服务等实现持续应用,为气候与气候变化业务和研究,以及为我国深度参与全球气候治理提供有力数据支撑。

3.气象防灾减灾

风云气象卫星在天气气候灾害、台风追踪、火点监测、干旱与洪涝监测等灾害事件监测方面,技术方法不断更新,应用与服务的深度和广度持续拓展。风云三号F星向东南亚、非洲国家提供每日无缝隙观测数据,2024年为菲律宾台风灾害提供72小时风暴潮预警。多源数据同化算法将气象预警时效性提升40%,覆盖全球98%区域。针对野火卫星监测,开发大兴安岭地区风云卫星等多源卫星资料火点数据集;联合省级业务机构与高校等开展地表温湿度及土壤湿度测量野外试验,为构建火险模型提供实测数据。基于风云三号卫星和高分辨率卫星数据,分析松辽流域边境重点水库近十年的水体面积,为流域防洪抗旱管理与决策提供科学依据。针对大范围干旱监测,发展基于风云三号D星微波成像仪土壤水分产品的时空融合算法,实现每5天和逐日无缝土壤水分合成。构建标准化土壤湿度指数(SSMI),实现2025年春季我国中东部大型干旱事件的全过程动态监测。

4.生态文明建设气象保障

风云气象卫星生态遥感服务已成为生态文明建设的重要抓手。各级气象部门利用以风云气象卫星为主的多源卫星资料,围绕生态文明建设需求,开展农业气象、城市热岛、水体、植被等特色卫星遥感应用服务,在生态气象要素监测、生态红线保护、生态质量综合评价、生态变化气象贡献率评估等工作中发挥了重要作用,得到地方各级政府的认可。

针对农业气象需求,联合省级相关气象部门开展为农服务,开展冬小麦和油菜种植分布监测,为夏收粮油作物产量预报提供支撑。开展冬小麦收获进度监测,提升夏收夏种气象服务精细化水平。

持续推进遥感生态气象要素监测服务,每年发布监测报告100多期。例如,针对高温,监测报告提供包括陆表高温分布区域、高温温度分级、高温分布面积占比等信息;针对蒸散,提供相对蒸散、相对蒸散距平百分率等。国省联合开展气象卫星生态遥感应用服务,包括气象卫星遥感服务农业生产、生态环境监测和修复、国民经济相关行业应用等,每年发布全国及各省生态遥感年报。

5.空间天气监测和预报

依托风云气象卫星天地一体化空间天气监测平台开展对太阳活动、行星际、电离层等区域关键要素的预报预警,先后完成了神舟飞船系列气象保障、嫦娥工程保障等重大空间天气保障任务,为保障太空资产设施和太空活动安全提供有力支持。我国空间天气服务能力也得到了国际认可,2020年,国家空间天气监测预警中心被国际民航组织(ICAO)认定为四个全球空间天气中心之一,建立ICAO空间天气服务保障全流程业务规范和ICAO服务综合应用平台,并开展ICAO全球空间天气当值中心业务值班。目前,已发布高能粒子、磁场高速、中能电子、中能质子、辐射剂量、电子密度廓线及总电子含量等14类27种空间天气产品。图6为风云三号E星空间环境监测仪高能质子全球分布图。

2025年7月,中国气象局推出全球首个空间天气链式人工智能预报大模型“风宇”。面向未来深空探索与轨道安全保障需求,“风宇”大模型创新采用“观测数据+数值模式驱动”技术路径,实现从空间天气监测、建模到预警的全链路智能化技术突破。同时,创新性融合人工智能核心思想,深度耦合地球系统科学机理,在短临预报与极端事件响应方面取得突破性进展。针对太阳风、磁层和电离层各区域,24小时短临预测能力表现优异,预测误差在10%以内。

6.风云气象卫星国际服务

目前,风云气象卫星观测体系已成为全球天气、气候和环境监测的关键基础设施和重要的国际合作平台。通过持续优化风云气象卫星体系布局,实现对“一带一路”沿线国家和地区高时空分辨率动态监测。

近年来,面对海外数据接收、处理、应用的全链路需求,为马来西亚、马尔代夫等13个国家气象部门升级中国气象局卫星数据广播系统(CMACast)海外接收站;在泰国、吉尔吉斯斯坦等8个国家开展风云气象卫星数据直收站建设,并配套提供卫星数据处理及应用软件;启动风云四号B星以所罗门群岛为中心的快扫观测模式,为海外重大活动举办提供有力气象服务保障支撑。

截至2025年7月,风云气象卫星已经向133个国家和地区(不含中国)提供了防灾减灾预警服务,其中包含101个“一带一路”沿线国家和地区;风云气象卫星国际用户防灾减灾应急保障机制(FY_ESM)注册用户国家36个;“风云地球”国际版国家和地区用户达到90多个。2024年响应国际应急服务请求25次,启动风云四号B星区域快扫服务6次。2024全年共发布全球卫星遥感监测服务专报113期。国际用户总体满意度达到82%,成为支持联合国“全民早期预警”倡议的重要力量。

2 月 10 日,宇航电源领军企业电科蓝天登陆科创板,公司为国内宇航电源核心供应商,市占率超 50%,深度服务国家重大航天工程与商业星座。

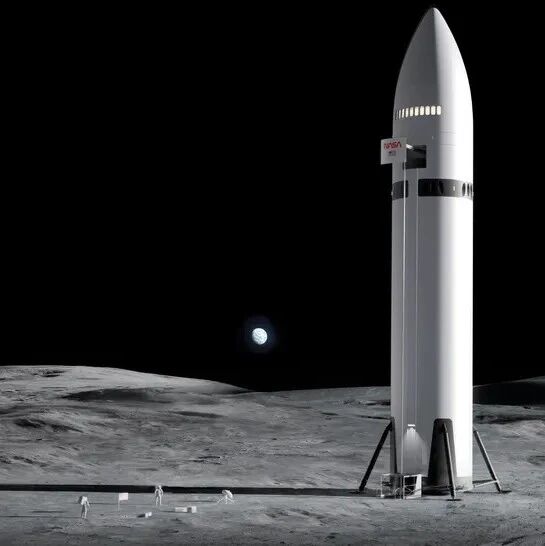

2 月 9 日马斯克宣布,SpaceX 短期重心转向月球,计划 10 年内建成自给自足月球城市,火星计划延后并将并行推进。

猎鹰9号火箭执行Crew-12载人任务因天气推迟至不早于2月12日发射,四名宇航员抵达后国际空间站将恢复7人驻守。